한동일 교수의 '라틴어 수업' 책을 읽으면서 배운 라틴어와 감상을 정리합니다.

præfátĭo 서문

세네카 '도덕에 관한 편지 Epistolae morales'에서

사람은 가르치며 배운다. Homines, dum docent, discunt.

[고전:호미네스 둠 도켄트 디스쿤트] , [교회:오미네스 둠 도첸트 디스쿤트]

homines : '사람'의 복수형

dum : ~하고 있는 동안에

docent : doceo (가르치다)의 3인칭 복수 현재형

discunt : disco (배우다)의 3인칭 복수 현재형

Lectio Ⅰ. 내안의 위대한 유치함 (Magna puerilitas quae est in me)

Magna puerilitas quae est in me

(마그나 푸에릴리타스 쿠에 에스트 인 메)

내 안의 위대한 유치함

유비쿼터스, 비전, 아우디, 에쿠스, 아쿠아, 스텔라 등과 같이 익숙한 말들이 모두 라틴어이거나 라틴어에서 온 말들입니다.

“라틴어로 말한 것은 무엇이든 고상해 보인다? Quidquid Latine dictum sit altum videtur” 는 생각들이 있는 것 같습니다. 그런 생각은 적절하지 않습니다.

Non tam praeclarum est scire Latinum quam turpe nescire.

(논 탐 프래클라룸 에스트 쉬레 라티늄 쾀 투르페 네쉬레)

라틴어를 모르는 것이 추하지 않은 만큼 라틴어를 아는 것도 고상하지 않다. -키케로

라틴어는 문법이 굉장히 복잡합니다. 명령법, 부정법, 분사, 동명사, 목적분사를 뺀 대략의 능동태만 해도 60여 가지가 넘습니다. 동사의 다양한 어미변화는 물론이고 수동태의 어미변화는 더 복잡합니다.

·18쪽 레오나르도 다빈치는 서른여섯에 라틴어를 독학으로 공부하기 시작했는데, 이탈리아어로 번역되지 않은 문학, 철학, 역사 고전을 읽기 위해서였다. 인문학을 통해 자신이 두뇌를 새롭게 바꾸고 싶어 했다. 다빈치는 타고난 천재들의 사고를 따라가지 못해 애를 먹었지만 포기하지 않았고, 인문학 고전들을 라틴어 원전으로 읽으면서 묻혀 있던 천재성을 발휘할 수 있었다.

또한 라틴어는 몹시 조직적으로 수학적인 언어이다. 동사 하나의 변화가 160여 개에 달한다. 명사 하나만 봐도 호격을 제외하고 단·복수가 각각 1격에서 5격까지 다섯 가지로 변한다. 명사를 꾸미는 형용사의 형태도 명사의 성, 수, 격에 맞게 다 일치해야 한다. 조직적이고 체계적이다. 이런 언어를 훈련하다 보면 자연스럽게 암기하는 방법, 공부에 대한 접근법이 자기 나름대로 생긴다. 사고의 책장이 마련되어 어떤 칸에 어떤 책을 꽂을지 체계가 생기는 것과 같다. 이것이 바로 라틴어 공부의 진면목이자 라틴어로 쓰인 것들이 심오하고 고상해 보일 수 있는 또 하나의 이유이다.

삶의 긴 여정 중의 한 부분인 학문의 지난한 과정은 어쩌면 칭찬받고 싶은, 젠체하고 싶은 그 유치함에서 시작되는지도 모릅니다. 소위 배움에 시작은 있지만 끝은 없다고 합니다. 거창한 목적이 아닌 유치한 이유로 라틴어에 관심을 갖게 되었더라도, 그것은 '위대한 유치함'입니다.

·26쪽 만일 여러분이 뭔가에 관심이 생기고 공부해보고 싶은 마음이 든다면 내가 왜 그것에 관심을 가지게 됐는지, 왜 배워볼까 하는 마음이 들었는지 한번 들여다보라. 그다음 내 안의 유치함을 발견했다면 그것을 비난하거나 부끄러워하기보다 그것이 앞으로 무엇이 될까, 끝내 무엇을 만들 수 있을까 상상해보는 건 어떨까? 지키고 힘든 과정에서 오히려 또 다른 동기부여가 되어주지 않을까? 그러니 이 이 수업을 시작하기 전에 여러분의 그 마음이 그저 그런 유치함이 아니라 '위대한 유치함'이라는 사실을 기억하기 바란다.

Lectio Ⅱ. 첫 수업은 휴강입니다 (Prima schola alba est)

Prima schola alba est

(프리마 스콜라 알바 에스트)

첫 수업은 휴강입니다 (알바 = 희다 = 휴강)

Nolite timere!

(놀리테 티메레)

두려워 말라

De mea vita

(데 메아 비타)

나의 인생에 대하여

Nebula 네불라 아지랑이

·27~28쪽 사실 언어 공부를 비롯해서 대학에서 학문을 한다는 것은 단순히 지식을 양적으로 늘리는 것이 아니라 '틀을 만드는 작업'이다. 학문을 하는 틀이자 인간과 세상을 보는 틀을 세우는 것이다. 쉽게 말하면, 향후 자신에게 필요한 지식이 어디에 위치해 있는지 알고, 그것을 빼서 쓸 수 있도록 지식을 분류해 꽂을 책장을 만드는 것이다.

·29쪽 '데 메아 비타(De mea vita)'를 A4 한 장 분량으로 적어내는 것이 과제인데, '데 메아 비타'는 '나의 인생에 대하여'라는 뜻이다. (중략) 이 과제의 목적은 그 질문 자체에 있다. 바로 과거의 나, 현재의 나, 미래의 나와 조우하는 기회가 되기를 바라는 마음에서 내는 것이다. 어느 시기의 어떤 이야기를 쓸지는 오직 자기 자신에게 달려있는 것이다.

·30쪽 Prima schola alba est. '프리마 스콜라 알바 에스트', 이 문장을 직역하자면 "첫 수업은 희다"인데, 그것은 곧 "첫 수업은 휴강이다"라는 뜻이다. 이 말은 로마 시대의 교사가 학생들에서 수업 첫날 하는 말이다.

·34~35쪽 "프리마 스콜라 알바 에스트, 첫 수업은 휴강입니다. 이제 여러분에게는 평소와 달리 잉여 시간이 생겼습니다. 하지만 이 시간은 여러분에게 그냥 주는 시간이 아닙니다. 생각지도 않게 생긴 이 시간 동안 여러분이 해야 할 일이 있습니다. 그건 바로 운동장으로 나가 봄기운에 흩날리는 아지랑이를 보는 겁니다. 봄날의 아지랑이는 강한 햇살을 받은 지면으로부터 투명한 불꽃처럼 아른아른 피어오르기 때문에 웬만큼 주의를 기울이지 않으면 볼 수가 없습니다.

'아지랑이'는 라틴어로 '네불라(nebula)'라고 합니다. 그 뜻은 '보잘것없는 사람, 허풍쟁이'란 뜻의 '네불로(nebulo)'라는 명사와 '안개 낀, 희미한'을 뜻하는 형용사 '네불로수스(nebulosus)'에서 파생한 단어입니다. 그래서 라틴어 '네불라'에는 '아지랑이'라는 뜻 외에도 '보잘것없는 것', 그런 마음 상태를 나타내는 '오리무중'이라는 뜻도 있습니다. 그런데 '아지랑이'를 뜻하는 라틴어 '네불라'는 인도 유럽어에서 '작은 구름'을 뜻하는 '네브 에 로(nebh-e-lo)'에서 유래한 말입니다. 이것을 그리스어가 '네펠레(νεφέλη)'로 차용하고, 다시 라틴어가 그리스어를 '네불라'로 수용한 것입니다.(Michiel de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Language, Brill Leiden, 2016, p. 404.)

자, 이제 이 봄날의 아지랑이를 보러 운동장으로 나가십시오. 공부한다는 것, 살아간다는 것은 우리 마음속의 아지랑이를 보는 일입니다. 그리고 이 단어가 원래 의미하는 대로 '보잘것없는 것', '허풍'과 같은 마음의 현상도 들여다보기를 바랍니다. 이것은 힘들기는 하지만 꼭 필요한 일이기 때문입니다.

지금, 여러분 마음의 운동장에는 어떤 아지랑이가 피어오르고 있습니까?"

Lectio Ⅲ. 라틴어의 고상함 (De Elegantiis Linguae Latinae)

라틴어가 아시아어라고 생각될 수 있는 인도 유럽어계에 속합니다. 인도 유럽어는 북인도, 근동(중동), 유럽 전 지역에 전파되어 있는 언어군을 가리키는 말로서, 18~19세기에 이루어진 역사비교언어학에서 정의된 이름인데 산스크리트어, 히타이트어, 그리스어, 라틴어, 켈트어, 고대 게르만어 등이 여기에 속합니다.

언어는 도구입니다. 다른 사람의 마음과 생각을 경청하고 파악하려는 마음속에서 '소통'이 이루어집니다. 그저 말이 유창하다고 해서 소통이 이루어지는 것은 아니지요.

·38~39쪽 "아무것도 보지 못했다"라는 이 문장은 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 서구어의 부정 부사와 관련 있다. 서구어의 'no, non, ne, nein' 등의 부정 부사는 고대 인도 유럽어의 '부정(不定)'을 뜻하는 개념, '밤에 흐르는 물의 모호함'에서 나왔다. 상고 시대에는 깜깜한 밤을 밝을 바다의 움직임이 끝나고 어두운 바닷물이 땅으로 흘러와 생기는 현상으로 이해했다. 그래서 고대인들은 아무것도 보이지 않는 밤에 "뭘 봤니?"라고 물으면 "물(न, na)만 보았다"라고 대답했다.

"물만 보았다"는 대답은 결국 "아무것도 보지 못했다"는 것을 인정하는 표현이었다. 이러한 이유에서 인도 유럽어이 물을 상징하는 '나(na)'라는 음소에서 '아니다'라는 부정부사 'no, non'이 유래한 것이다. 산스크리트어의 부정부사 'na'가 그리스어 'nē'가 되고, 라틴어로 'ne, non'이라는 부정부사가 된 것이다.

·41~42쪽 고대인들은 세상에 존재하는 모든 것에는 한계와 척도라는 것이 있다고 생각했는데, 이 개념을 나타내기 위해 인도 유럽어는 자음 'म(Ma)' 음가를 선택했다. 'M'이라는 음가에서 '물질, 척도(measire)'라는 용어가 나왔고, '인간 생명의 자연적 범주와 관계하는 사람'이라는 의미의 '엄마'라는 말이 파생됐다. 산스크리트어의 '마트르(mātŕ)', 그리스어의 마테르(μήτηρ), 라틴어의 '마테르(mater)'라는 말은 모두 여기서 유래했다.

·44~45쪽 라틴어가 가지고 있는 특성 중에는 상대를 존중하고 인정하는 측면이 있다. 우리가 종종 존댓말의 범주 안에서 사용하는 '삼가 주시기 바랍니다' '주의해주시기 바랍니다'라는 말은 법률적 표현이고, 더 들어가 보면 라틴어에서 나온 표현이다. '하지 마라' '주의해라'와 같은 명령형이 아니라 행동의 주체인 상대방을 존중한다.

·45쪽 언어는 사고의 틀이다. 상대에 대한 존중과 배려, 수평성을 가지고 있는 라틴어가 로마인들의 사고와 태도의 근간이 되었을 것이다.

·45쪽 발라가 말한 라틴어의 '올바른 사용법' : "자기 자신을 표현하는 올바른 방법이 모든 표현의 기초가 되고, 그것이 참다운 지적 체계를 형성한다"

몇 개 국어를 하는가, 어려운 외국어를 할 줄 아는가가 대단한 게 아니다. 외국어로 유창하게 말할 줄 알지만 타인의 이야기를 듣지 못하는 유명 인사의 강변보다, 몇 마디 단어로도 소통할 줄 아는 어린아이들의 대화 속에서 언어의 아름다움을 발견할 수 있다. 그래서 나는 종종 생각한다. 나는 고상한 언어를 구사하고 있을까 하고. 여러분은 어떤가? 여러분의 언어 속에서 고상함을 발견하고 있는가?

Lectio Ⅳ. 우리는 학교를 위해서가 아니라 인생을 위해서 배운다 (Non scholae sed vitae discimus)

'Non Scholae Sed Vitae Discimus

(논 스콜래 세드 비태 디쉬무스)

우리는 학교(를 위해서)가 아니라 인생을 위해서 공부한다. 세네카.

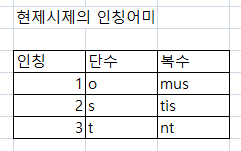

Discimus 동사에서 기본형은 'disco 배우다'이다. 여기에서 'disciplina 배움, 공부, 규율'이 파생되었고, 학생은 discipulus라고 합니다. 이로부터 영어의 'discipline 규율, 지식분야, 학과목'와 'disciple 제자' 등의 단어가 생겼습니다. 라틴어 사전에서 동사를 찾을 때는 '직설법 현재 단수 1인칭'으로 찾아야 합니다.

여기에서 사용된 discimus의 활용 '-mus'를 볼 때 '1인칭 복수형'임을 알 수 있기에, 우리말 번역에서는 '우리는'이라고 추가해 넣습니다.

라틴어는 동사에 주어의 인칭이 포함되어 있기 때문입니다.

공부를 해나가는 본질적인 목적을 잊지 않기 위해 '나는 왜 공부하는가? 무엇을 위해서, 누구를 위해서 공부하는가?' 이 질문들을 우리는 늘

스스로에게 되물어야 합니다.

·55쪽 "언어는 공부가 아니다"라고 말한 것은 앞서 이야기한 대로 언어의 습득적, 역사적 성질 때문이기도 하지만, 더욱 주의 깊게 봐야 하는 이유는 언어의 목적 때문이다. 언어는 그 자체의 학습이 목적이기보다는 하나의 도구로서의 목적이 강하다. 언어는 자신을 표현하기 위한 수단이자 세상을 이해하는 틀이다.

·56쪽 언어 학습의 목적을 이야기하는 것은 학습의 방향성이 다른 학문들에도 좋은 나침반이 될 수 있기 때문이다. 지식, 즉 '어떤 것에 대해 아는 것' 그 자체가 학문의 목적이 되어서는 안 된다. 학문을 한다는 것은 아는 것에서 그치지 않고, 그 앎의 창으로 인간과 삶을 바라보며 좀 더 나은 관점과 대안을 제시해야 한다. 이 점이 바로 "우리는 학교를 위해서가 아니라 인생을 위해서 배운다"라는 말에 부합하는 공부의 길이 될 것이다.

Lectio Ⅴ. 단점과 장점 (Defectus et Meritum)

defectus는 합성동사 deficio (de + facio)에서 파생했습니다. de는 '분리, 이탈, 하락'의 접두사이고, facio는 영어 동사 make에 해당하므로, deficio는 분별력이 없거나 자격이 없음을 나타내며, 영어 defet(결함, 단점)가 defectus에서 나왔습니다.

meritum은 동사 'mereo ~을 받을 만하다, ~을 할 자격/가치가 있다'에서 파생했습니다.

삶이란 끊임없이 내 안의 메리툼(장점)과 데펙투스(단점)를 묻고 선택하는 과정입니다. 따라서 섣부르게 장점과 단점을 규정지어서는 안 됩니다.

삶이란 장단점을 끊임없이 묻고 선택하는 과정이기에 단점이 장점으로 바뀔 수 있기 때문입니다.

'Postquam nave flumen transiit, navis relinquenda est in flumine

(포스트쾀 나베 플루멘 트란시이트, 나비스 렐린쿠엔다 에스트 인 플루미네)'

'강을 건너고 나면 배는 강에 두고 가야 한다.'

·59쪽 '데펙투스와 메리툼(defectus et meritum)'. 단점과 장점을 의미하는 라틴어이다.

·61쪽 우리는 다른 사람을 관찰하듯이 자기 자신을 끊임없이 관찰한다. 다만 그것을 인지하지 못하거나 인정하지 못할 뿐이다. 특히 자신의 단점에 대해서는 더 모르는 척한다. 자신의 약점과 맞서는 것은 큰 용기가 필요한 일이기 때문이다. 그래서 자신의 약점이나 단점과 직면했을 때 시선을 돌려 자신의 환경에 대해 불평한다.

·62쪽 하지만 조금만 더 생각해보면 단점에 대해 다른 시각을 가질 수 있다. 우리가 스스로 단점이라고 생각하는 것이 단점이 아닐 수도 있다. 반대로 장점이 단점이 될 수도 있다.

·63쪽 Postquam nave flumen transiit, navis relinquenda est in flumine.

(포스트쾀 나베 플루멘 트란시아트, 나비스 렐린쿠엔다 에스트 인 플루미네.)

강을 건너고 나면 배를 강에 두고 가야 한다.

본래 장점이었던 것도 단점이 되어 짐이 되었다면 과감히 버려야 하는지도 모른다.

·64~65쪽 어제의 메리툼이 오늘의 데펙투스가 되고, 오늘의 테펙투스가 내일의 메리툼이 되기도 한다. 우리는 무엇 하나 명확히 답을 할 수도 없고 그래서도 안 되는 시대를 살고 있다. 그 속에서 스스로를 살피며 앞으로 나아가야 한다. 그러므로 중요한 것은 무엇이 메리툼이고 데펙투스인가 하는 것이 아니다. 어떤 환경에서든지 성찰을 통해 자신의 가능성을 발견하고, 거기에서 곁가지를 뻗어나가야 한다는 것이다. 내 안의 땅을 단단히 다지고 뿌리를 잘 지내고 나면 가지가 있는 것은 언제든 자라기 마련이다.

Lectio Ⅵ. 각자 자기를 위한 '숨마 쿰 라우데' (Summa cum laude pro se quisque)

Summa cum laude (숨마 쿰 라우데) 최우등

Magna cum laude. (마그나 쿰 라우데) 우등

Cum laude (쿰 라우데) 우등

Bene (베네) 좋음/잘했음

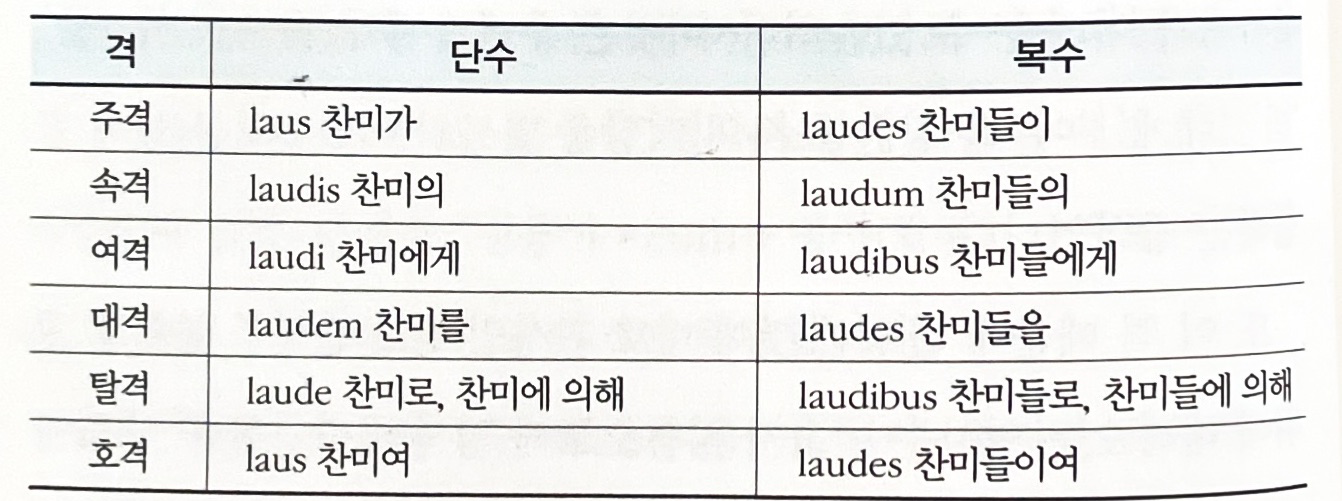

'가장 높은, 꼭대기의, 정상의'라는 의미의 형용사 '숨마summa'와 '쿰um'이라는 전치사, ‘찬미,칭찬'을 의미하는 명사 '라우데laude'로 구성되어 있습니다. laude의 주격은 laus입니다. 전치사 cum이 탈격을 요구하기 때문에 laude가 된 것이니까요.

우리는 '남보다 잘하는 것이 아닌 전보다 잘하는 것'을 중요하게 생각해야 합니다.

·67쪽 '숨마 쿰 라우데(Summa cum laude)'라는 말은 유럽의 대학에서 졸업장의 '최우등'을 표시할 때 사용하는 말이다. 여기에 쓰인 단어를 분석해보면, '가장 높은, 꼭대기의, 정상의'라는 의미의 형용사 '숨마(summa)'와 '쿰(cum)'이라는 전치사, '찬미, 칭찬'을 의미하는 명사 '라우데(laude)'로 이루어져 있다.

·72쪽 Arvo Pärt 아르보 패르트의 〈거울 속의 거울(Spiegel im Spiegel)〉

·72쪽 좋은 수업도 한 편의 좋은 영화, 심금을 울리는 한 곡의 노래와 마찬가지가 아닐까 생각한다. 그 수업에서 다루는 지식이 학생들의 삶의 어느 부분에 밀접하게 맞닿아 있어야 하고, 어떤 지식에 대해 학생 스스로 관심을 가지고 자발적으로 확장시킬 여지를 던져줘야 한다. 단순히 지식 그 자체만을 전달하는 것이 아니라 그 지식을 활용할 방법에 대해 성찰할 수 있도록 해야 한다는 얘기다.

·76~77쪽 라파엘로가 이 그림에서 천사들을 이와 같은 모습(맨 아래에 있는 아기 천사)으로 그린 이후, 천사의 모습은 이렇게 정형화되어 표현되어 왔다. (중략) 우리나라 분유통에 그려진 아기천사 그림도 라파엘로의 그림에서 가져왔습니다.

성화에서는 이 천사들을 '케루빔(cherubim)'이라고 부르는데, 아기 천사들의 모습은 다소 근엄한 표정의 아기 예수와 경외감에 사로잡힌 성모의 표정으로 무거워진 그림의 분위기에 재치를 더함으로써 균형을 잡아준다.

나는 학생들에게 이 아기 천사의 모습을 설명하면서, 공부에 지치고 세상이 자신을 보잘것없게 만들어 스스로가 초라하게 느껴지더라도 언제나 자기 스스로를 위로하는 케루빔 천사가 되어야 한다고 말해준다. 남에게 인정받고 칭찬받으며 세상의 기준에 자기 자신을 맞추려다보면 초라해지기 쉽다. 하지만 어떤 상황에 처하든 스스로를 위로하고 격려하는 일을 멈추지 않을 때 자기 자신을 일으켜세울 수 있다. 그리고 훗날에는 그런 사람이 한 번도 초라해져본 적 없는 사람보다 타인에게 더 공감하고 진심으로 그를 위로할 수 있는 천사가 될 수 있다.

혹시 세상의 기준으로 자신을 보고 있는 것은 아닌지, 타인보다도 자기 자신이 스스로를 더 비난하고 괴롭히고 있는 것은 아닌지, 타인을 칭찬하는 말은 쉽게 하면서도 자기 자신에게는 채찍만 휘두르고 있는 것은 아닌지 말입니다.

여러분 모두가 스스로에 대한 객관성을 잃지 않으면서도 때로는 누구보다 자기 자신에게 가장 먼저 최고의 천사가 되어주었으면 합니다.

Lectio Ⅶ. 나는 공부하는 노동자입니다 (Ego sum operarius studens)

Opus는 '일, work'을 뜻합니다. 아마도 영어의 operation도 여기에서 유래되었을 것이라고 '확인한 바는 없지만' 생각해 봅니다.

Ego sum operarius studens

(에고 숨 오페라리우스 스투덴스)

나는 공부하는 노동자입니다.

원래 라틴어에서 동사는 인칭을 내포하고 있기 때문에 1인칭과 2인칭 주어는 생략합니다.

그런데 이 문장에서는 ego라는 1인칭 주어를 명시합니다. 이는 '나'라는 존재를 강조하기 위함입니다.

겸손한 사람이 공부를 잘합니다. 공부에서 겸손은 자신이 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 정확히 아는 것입니다.

실패한 나는 '나'의 전부가 아닙니다. 자기 자신을 잘못 알고 있으면 안 됩니다. 이것도 일종의 자만입니다.

한 번의 실패는 나의 수많은 부분들 중 하나일 뿐입니다. 그것 때문에 좌절하기보다 '나'의 다른 여집합 요소들의 가능성을 바라봐야 합니다.

다른 가능성을 생각하고 나아가는 것이 겸손한 자세입니다. 안일한 태도를 가지라는 것이 아니라, 모든 과정을 포기하지 않고 지속할 수 있는 힘이 필요하며, 자기를 위로하고 격려하는 것이 중요하다는 얘기입니다.

habitus라는 단어는 '습관'이라는 뜻도 있지만, '수도사들이 입는 옷'이라는 의미도 있습니다. 수도사들의 하루 생활 일정이 동일했기 때문에 이로부터 '습관'이라는 뜻으로 파생된 것입니다. 그리고 영어의 habit이 유래했고, 라틴어 동사 habeo에서 영어 have가 파생되었습니다. 주거지는 habitat이고, 송파의 파크 하비오는 1인칭 소유격 mio와 합성해서 만들어낸 이름(habio)입니다.

아우구스티누스의 고백 '자신을 가엾게 여길 줄 모르는 가엾은 인간보다 더 가엾은 것은 없다.'

나는 공부하는 노동자입니다. 공부라는 노동을 통해 지식을 머릿 속에 우겨넣는 것이 아니라, 그 과정을 통해 나를 바라보는 노동자입니다.

·81쪽 중세의 교육에서 주목할 것은 젊은 세대가 무엇보다 스스로에 대해 집중적인 관심을 가지도록 하고, 그 과정에서 각자 자기 목표를 세울 수 있도록 도와준다는 점이다. 나는 이것이 오늘날에도 유효하다고 생각한다. 대학의 정체성이 여기에 있다고 본다.

(중략) 지금의 내 모습이 나의 전부라고 생각해서는 안 된다. 나이가 많든 적든 각자 살아온 삶이 있고, 그 과정에서 스스로 문제를 정립하고 해결해왔을 것이다. 그렇게 만들어진 틀이 논리이고 그것이 우리 안에 있다. 다만 우리는 그것을 아직 깨닫지 못했을 뿐이다. 그렇기 때문에 내 안의 논리와 만나기 위해 시간을 들여 성찰해야 하며 그것을 바른 방향으로 정립시켜나가야 한다.

·83쪽 공부는 단발적인 행위로 결과를 낼 수 있는 것이 아니다. 마라톤과 같은 장기 레리스가 그렇듯이 공부에 대한 강약 조절과 리듬 조절을 해야 한다. 이것에 실패하면 금방 지치거나 포기할 수 있기 때문에 우리는 스스로가 지치지 않도록 공부를 대하는 태도를 조절해야 한다.

·85쪽 공부하는 과정은 일을 해나가는 과정과 다르지 않다. 공부든 일이든 긴장만큼이나 이완이 중요하기 때문에 정말 필요한 순간에 에너지를 쏟아부어야 한다. 그러자면 스스로의 리듬을 조절해야 한다. 그 과정 중에 끊임없이 스스로를 위로하고 격려할 줄도 알아야 한다. 이것이 좋은 두뇌와 남다른 집중력보다 더 중요한 자세이다.

·86쪽 중요한 건 내가 해야 할 일을 그냥 해나가야 한다는 것이다. 내가 어쩔 수 없는 일과 내가 할 일을 구분한다. 그 둘 사이에서 허우적거리지 말고 빨리 빠져나와야 한다. 또한 벗어났다고 해서 다시 빠지지 말라는 법은 없으니 늘 들여다보고 구분 짓고 빠져나오는 연습을 해야 한다.

.87쪽 그렇습니다. 삶이 그런 것인데도 사람들은 종종 착각해요. 안정적인 삶, 평온한 삶이 되어야 그때 비로소 내가 무엇인가를 할 수 있다고요. 이것은 착각입니다. "지금 사정이 여러모로 안 좋고 마음의 여유가 없어서 이 일을 혹은 공부를 할 수 없어. 나중에 좀 편안해지고 여유가 생기면 그때 본격적으로 할 거야"라고 하지만 그런 시간은 잘 오지 않아요. 아니, 끝내 오지 않을지도 모릅니다. 왔다고 하더라도 이미 필요가 없거나 늦을지도 모르고요.

·88쪽 공부하는 노동자는 자기가 세운 계획대로 차곡차곡 몸이 그것을 기억할 수 있을 때까지 매일 같은 시간에 책상에 앉고 일정한 시간을 공부해줘야 한다. 머리로만 공부하면 몰아서 해도 반짝 하고 끝나지만 몸으로 공부하면 습관이 생긴다. '하비투스'라는 말처럼 매일의 습관으로 쌓인 공부가 그 사람의 미래가 된다.

·Nom efficitur ut nunc studeat multum, sed postea ad effectum veniet.

(논 에피치투르 우트 눈크 스투데아트 물툼, 세드 포스테아 아드 에펙툼 베니에트)

지금 많이 공부해서 결과가 안 나타나도, 언젠가는 나타난다.

Lectio Ⅷ. 캐사르의 것은 캐사르에게 신의 것은 신에게 (Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo)

Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo

(쿠아에 순트 카에사리스, 카에사리 에트 쿠아에 데이 데오)

시저의 것은 시저에게, 하나님의 것은 하나님께

「로마서」는 바오로(바울)가 로마 신자들에게 쓴 편지인데요. 바오로의 원래 이름은 '사울'로 그는 유대인이였고 당대 유명한 유대인 랍비의 문하생이었습습니다. 게다가 엄격한 바리사이 파이자 그리스도교의 박해자이기도 했습니다. 그런 그가 예수를 체포하러 가던 중에 예수를 만나는 특별한 체험을 하고 완전히 회심하면서 인생의 전환점을 맞이합니다. 이름을 '사올에서 `바오로'로 바꾼뒤 아시아에서 유럽에 이르는 광범위한 지역을 돌며 선교여행을 합니다.

그리고 여행을 마치고 예루살렘으로 돌아오는데, 유대인들에게 불잡히고 맙니다. 그가 유대교를 비방하고 선교여행 중에 율법을 지키지 않아도 된다고 가르쳤다는 것이 이유였어요. 율법을 중요시 했던 유대교인들의 입장에서 그는 배신자와 같았고, 그들은 군중을 선동해 바오로를 붙잡습니다. 그리고 로마의 군인들은 이 사태가 폭동으로 번질까봐 두려워 바오로를 체포해 급히 카이사리아로 호송합니다.

카이사리아에서 2년 가까이 보낸 바오로는 로마의 시민권자로서 황제에게 상소를 했고, 그 후에 로마로 보내지는데요, 「로마서」는 바오로가 로마에 보내지기 전에 쓴 편지입니다. 이 점에 대해서는 고대 및 현대의 거의 모든 학자들이 의견을 같이하고 있습니다. 「로마서」의 출처에 관한 문제만큼 학자들이 의견을 모으는 또 다른 사항은 그 중요성입니다. 「코린토 신자들에게 보낸 첫째 서간(고린도 전서),과 함께 바오로의 서간 중 가장 긴 「로마서」는 바오로가 로마 제국 수도에 있는 교회의 신자들에게 쓴 서간입니다. 이것이 중요한 이유는 이를 통해 초기 로마 교회의 상황을 엿볼 수 있기 때문입니다 . 바오로가 보낸 이 서간은 자신을 로마 교회의 지도자들에게 소개하는 소개서이기도 했습니다. 어쨌거나 이것은 로마 제국 수도의 초기 그리스도교 공동체에 대한 증거가 되는 셈입니다.

서간에는 성서의 역사적 맥락 안에서 유대교도들과 그리스도인들의 관계가 바오로의 시각으로 전개됩니다. 교회 안에서 그들의 상황이 어떠했는지 말해준다는 점에서도 중요한 역할을 하죠. 바오로는 자신의 서간에서 신에 대한 믿음으로 우리가 의로워질 수 있고 신과 올바른 관계가 성립되므로, 믿음은 유대교와 그리스도교를 하나로 묶어주는 주된 신학 원리라고 했습니다 . 이 지점이 율법을 우선하는 유대교와의 차이라고 볼 수 있습니다.

또 「로마서는 바오로가 그리스도교의 기본 원리를 자세히 설명한다는 점에서 중요합니다. 조상이나 모세의 율법이 아닌 믿음으로 의화(신에 대한 믿음과 신의 은혜를 통해 죄인이 의로운 상태로 되는 일)되는 것에서부터 바오로의 모든 주장이 시작됩니다 . 일단 이 점이 올바로 이해되면 유대교와 그리스도교 사이의 장벽은 사라질 겁니다. 믿음이란 마음의 문제지 혈통의 문제가 아니기 때문입니다 . 예수를 구세주로 믿는 사람은 개인적인 배경과는 상관없이 누구나 그리스도 공동체에서 환영받습니다. 이려한 믿음을 가진 사람들이 대부분의 유대인들처럼 성서를 잘 알고 있다면 문제될 게 없겠지만 믿음은 없고 성경 지식만 풍부하다면 오히려 그 지식은 쓸모없을 뿐더러 해가 될 수도 있습니다.

이렇듯 초기 그리스도교가 할례와 같은 유대인의 전통적 윤리만을 주장하고 그리스 로마의 철학적 범주를 사용하지 않았다면, 다문화로 표방되는 지중해 지역에서 하나의 밀교로만 남았을지도 모릅니다. 그러나 그리스도교는 스토아 학파와 키케로 등 로마의 법 사상가들의 주장처럼 모든 인간이 동일한 도덕적 지위를 가지고 있다고 설파했습니다. 다만 스토아 학과가 인간이 이성을 사용할 수 있는 능력에 근거하여 도덕적 평등을 주장하였다면, 그리스도교는 이웃을 자기 자신처럼 사랑할 줄 아는 능력에 근거하여 모든 인간이 평등하다고 보았다는 점에서 차이가 있습니다.

더 나아가 그리스도교는 기존의 종교와 전통 문화와는 다른 형태의 평등을 주장합니다. 즉 신의 자녀로서, '신의 모상imago Del'으로서 모든 인간이 평등하다는 겁니다. 이러한 가르침은 귀족과 평민을 차별하지 않은 고대 유대법과 유대인과 이방인의 권리를 동일하게 본다고 규정한 유대교 전통을 그리스도교가 계승한 겁니다. 이는 바오로의 “유대인도 그리스인도 없고, 종도 자유인도 없으며, 남자도 여자도 없습니다. 여러분은 모두 그리스도 예수님 안에서 하나입니다 갈라티아 신지자들에게 보낸 서간 3: 28)"라는 말에서도 잘 드러납니다.

「로마서 」에는 여러 가지 다른 신학적 주제들이 다뤄지는데, 그중 가장 눈에 띄는 것은 예수 안에서 미래가 실현된다는 종말론입니다. 이 사상은 서간 전체에 걸쳐 깔려 있고 바오로는 이것이 당대 그리스도인들에게 믿음과 책임감을 갖게 하는 동기가 된다고 생각했습니다. 그래서 이 종말론에 여러 차례 주의를 집중시킵니다.

여기에서 더 나아가 이 주제와 긴밀하게 연판된 것으로는 「로마서」 13장, (그리스도인과 권위>에서 간단히 언급하고 있는 초창기 교회와 국기의 관계에 대한 것입니다. "사람은 누구나 위에서 다스리는 권위에 복종해야 합니다. 하느님에 게서 나오지 않는 권위란 있을 수 없고, 현재의 권위 들도 하느님께서 세우신 것입니다((로마서」 13:1)"로 시작하는 이 부분의 내용은 간략히 말하면 국가의 권위는 신이 정해준 것인 만큼 그리스도인이라면 합법적인 일일 경우 모든 일에서 국가를 따라야 할 의무가 있다는 주장입니다. 지금이라면 동의하기 어려운 내용이 겠지만 그 시대에 이런 주장은 오히려 신학이 발전할 수 있는 새로운 장을 열어주었습니다.

올가미를 씌우려고 바리사아들과 헤로데 당원 몇 사람을 예수에게 보냈다. 그들이 예수에게 와서 이렇게 물었다. “선생님 , 저회는 선생님이 진실하시고 아무도 꺼리지 않으시는 분이라는 것을 압니다. 과연 선생님은 사람을 그 신분에 따라 판단하지 않으시고, 신의 길을 참되게 가르치십니다. 그런데 황제에게 세금을 내는 것이 합당합니까, 합당하지 않습니까? 세금을 내야 합니까, 내지 말아야 합니까?" 예수는 그들의 위선을 알고 그들에게 말하였다. "너희는 어찌하여 나를 시험하느냐? 데나리온 한닢을 가져다 보여 다오.” 그들이 그것을 가져오자 예수는, "이 초상과 글자가 누구의 것이냐?" 하고 물었다. 그들이 "황제의 것입니다." 하고 대답하였다. 이에 예수는 “황제의 것은 황제에게 돌려주고, 신의 것은 신에게 돌려 드려라(Reddite igitur quae Sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo)," 그들은 예수에 대해 매우 감탄하였다(「마르코」 12: 13-17. 「마태」 22:15-22. 「루가」 20: 20-26).

요한복음서를 제외한 나머지 세 목음서에 언급되는 내용입니다. 바리사이들과 헤로데 당원들은 예수를 거짓으로 찬사한 후 세금에 대한 질문을 이어갑니다. 하지만 이 질문은 어떤 답을 하든 나쁜 답변이 될 수밖에 없습니다 . 세금을 내지 말라고 하면 로마 당국의 법을 어기게 되는 것이고, 세금을 내라 하면 백성의 반발을 사게 되는 일이기 때문입니다.

이 이야기는 여러 가지 생각할 거리를 제공합니다. 특히 세금 납부의 의무를 지키는 것은 그리스도교에 의해 정치와 종교의 분리, 독립의 근본 원칙을 말할 때 항상 제기되었던 문제입니다.

"황제의 것은 황제의 것으로, 신의 것은 신의 것으로"라는 구절에서 볼 수 있듯이 캐사르와 신을 구분하는 복음서의 권고는 인간의 역사에서 아주 오래된 정교 일치를 과괴하는 요소를 담고 있습니다. 거기에서부터 시민 사회와 종교 사회, 행정 당국과 종교 당국, 시민법과 종교법을 구분하게 되는 것이죠. 이것은 그 시대의 사람들이 시민으로서 국가 권력의 명령에 따라야 함과 동시에 신자로서 자기 양심상의 계울을 지켜야 하는 '이중 중성'의 문제를 제기합니다. 아우구스티누스 성인은 『신국론」에서 이 세상 왕국과는 다른왕국 세속의 통치권과는 구별되는 통치권, 세상의 것과는 다른 권위와 법이 존재한다고 주장합니다. 그래서 그리스도인은 지상도시와 천상도시라는 두 개의 시에 속한 시민이 라고 생각합니다. 결국 이것을 통해 정치 권력의 명령과 종교의 계율 사이에 갈등이 발생할 수 있고, 이를 해결하기 위해서 정치와 종교 사이의 합의(전제)가 필요하게 됩니다.

그런데 (중세의) 어느 시점부터 세속의 권위보다 교회의 권위가 훨씬 막강해집니다. 그래서 교회 권력은 교육, 의료 등 거의 모든 사회 분야에 영향을 끼치게 되죠. 그러다가 어느 순간 시민들이 등장해 교회가 가지고 있던 교육 및 오늘날의 사회복지 개념을 시민사회에서 구현

하겠다고 주장합니다. 여기에서 오늘날 대부분의 국가가 향유하는 공교육이라는 개념이 나왔습니다 . 이를 교회의 입장에서 보면 교회가 기존에 향유했던 것을 세상이 가져간 것이므로 세속주의라고 부르게 된 것이고요 . 이 이론의 바탕이 되는 성경 구절이 바로 “캐사르의 것은 캐사르에게, 신의 것은 신에게”입니다.

또한 중세 시대에는 성聖과 속俗, 종교와 정치를 구분했을 뿐만 아니라 이런 원칙을 통해 처음 천년 동안 교회의 권위가 정점에 달하게 됩니다. 그 영향으로 교회법이 일반 시민법보다 더 상위에 자리잡게 되었고요. 그러면서 성경이 법률적 차원의 공동 유산이자 공통 규범이 되어, 점점 모든 것의 근원이라는 지위를 차지하게 됩니다.

그러나 시간이 지나면서 사람들은 성경이 현실의 모든 문제를 해결해줄 수 없다는 사실을 깨닫기 시작합니다. 이 점은 오늘날 그리스도교를 신앙으로 가진 사람들에게 시사하는 바가 큽니다. 인류 역사상 종교와 신앙의 가치가 최고조에 이른 중세 시대에서조차 성경의 가치만으로 현실의 문제를 해결하는 데 이미 한계를 드러냈다는 것을 의미하기 때문입니다. 그래서 중세 시대의 사람들은 성경의 가치는 유념하되, 세속의 학문과 연계해서 문제를 해결하려고 했습니다. 우리가 잘못 알고 있는 것 중 하나가 중세 시대에는 하나의 교리와 신조만을 강요했다는 것인데, 사실은 그렇지 않았습니다. 이것을 보면 그 시대의 사람들이 오늘날의 그리스도인들보다더 유연하고 탄력적으로 사고했다는 것 알 수 있습니다.

즉 바오로는 유대교의 율법에서 벗어나는, 당시로서는 파격적인 생각을 그리스도교에 접목했던 겁니다. 이를 통해 예전에는 불가능했던 것도 실현될 수 있음을 보여줍니다. 우리는 바오로를 통해 어떤 공동체에서는 아무런 거리낌 없이 가능했던 것이 또 다른 공동체에서는 그것을 얻기 위해 엄청난 투쟁이 필요하다는 것을 깨닫게 됩니다. 또한 이와 같은 현실에서 인간이 어떻게 생각하고 판단했는가 하는 훌륭한 본보기도 얻게 됩니다. 아마도 바오로는 인간이란 존재는 사고와 가치관의 노예가 될 수도 있기에 신학이 그 문제의 실타래를 풀어가는 도구가 되어주길 회망하지 않았을까요?

신학과 법학의 세계에 발을 디디고 있는 저도 똑같이 회망해봅니다. 신학과 법학이란 학문이 그리고 종교가, 경직되고 닫힌 사고의 실타래를 좀더 유연하게 풀어갈 수 있는 도구가 될 수 있기를 말입니다. 그때 캐사르의 것은 캐사르에게 돌리고 신의 것은 신에게 돌려드릴 수 있지 않을까요?

Lectio Ⅸ. 만일 신이 없더라도 (Etsi Deus non daretur)

인간의 이성(理性)에 대한 최초의 정의는 키케로의 '법률론'에 나옵니다.

키케로는 그리스 철학을 넘어 “우리는 최상의 법에서 참다운 법의 원천이 형성된다는 것을 알 수 있으며, 그것은 모든 인류에게 공통적이다. 어떠한 성문법이나 모든 도시국가에서 제정한 법보다 먼저 태동하였다” “따라서 어떠한 것도 이성보다 더 나은 것이 없는 것으로 보아, 이성은 인간과 신에게 있는 것이며, 신과 더불어 최초로 인간에게 결합된다. 그러나 이성은 인간과 신 사이에서도 합리적이며 모두에게 해당되는 것이다. 그것이 법이 되며, 우리는 법으로 인간이 신과 함께 결합한 것으로 생각해야 한다” 라고도 했습니다.

그런데 이성에 대한 키케로의 정의는 각 시대마다 그 시대가 필요한 부분만 강조됐습니다. 중세 그리스도교가 정점을 찍던 시기에는 신과 인간에게 있는 이성 가운데 신만을 강조했고, 근대에 접어들어서는 신을 떼고 인간의 순수 이성만을 강조했습니다.

그러다 국제법의 기초를 세운 것으로 알려진 1625년 네덜란드의 철학자이자 법학자인 그로티우스(Hugo de Groot, 1583~1645)는 “만일 신이 없더라도 Etsi Deus non daretur"라는 유명한 전제를 제시합니다.

“에트시 데우스 논 다레투르”의 원뜻은 '만일 신이 주지 않더라도‘ 인데요, 그 자체로 인간에게 주어진 무엇(예를 들어, 순수 이성)이 있다고 생각한 명제입니다.

즉 신의 존재를 배제하고 인간의 순수이성으로 인간과 법, 철학과 윤리를 말한 것이죠. 그는 이 표현을 통해 신의 존재 여부를 떠나 자연법은 그 자체로 유효하다고 주장했습니다.

성경은 예수님의 모든 일상을 다 적어놓은 것이 아닙니다. (요 21:25) 성경의 해석에 있어서 절대적 기준은 흔들림이 없되, 항상 인간사의 세부적인 규정이나 새로운 현안에 대해서는 예수님의 원 의도가 무엇인지 묻고 그에 따라 해석되고 적용되어야 합니다. 만일 우리가 사람의 규정을 교리로 가르치며 하나님을 헛되이 섬기고 있는 것은 아닌지 주의해야 합니다. 사람의 전통보다는 신의 계명이 우선되어야 합니다.

서구의 역사는 끊임없이 '신이 존재하지 않더라도'라는 가정 하에 인간 이성으로 인간과 법, 철학과 윤리를 찾아갔는지도 모릅니다.

이를 유럽에서는 세속주의라고 불렀는데, 아마도 그 여정은 신의 존재 여부를 떠나 자연법을 통해 인간에게 통용될 수 있는 합리를 찾아가는 과정이었을 겁니다.

그런 의미에서 인간에게 통용될 수 있는 '합리'라는 실타래를 좀 더 유연하게 해석하는 능력을 신이 인간에게 맡겼을지도 모릅니다.

그럼에도 여전히 종교는 사람의 전통을 믿어야만 하는 교리로 가르치고 있는 것은 아닐까, 하는 생각을 하게 됩니다.

하지만 그 무엇이든, 이렇게 끊임없이 묻고 답하며 무엇이 신의 진의일까, 질문하는 과정이 필요한지도 모르겠습니다.

Lectio Ⅹ. 네가 주기 때문에 내가 준다 (Do ut Des)

로마는 기원전 493년 라티움 지방에 산재한 도시국가와 '라틴 동맹'을 결성합니다.

로마가 정치적으로 동맹관계에 있는 이 국가들에 종교적으로나 문화적으로 로마와 동질감을 느낄 수 있도록 많은 사법적 권리를 주었습니다.

정치적 이해관계로 얽혀 있는 라틴 동맹을 유지시킨 가장 주요한 원칙이 무엇이었을까요? 바로 ’도 우트 데스 Do ut des'입니다. 직역하면 '네가 주니까 내가 준다'인데요, 이를 테면 '기브 앤 테이크 Give and take'라고 보면 됩니다. 로마가 주변 도시국가 주민들에게 로마 시민과 동등한 여러 권리를 주었기 때문에 그 국가들이 로마의 정치적 동맹국이 된 것이죠. 쉽게 말해 공짜는 없다는 겁니다.

라틴어의 '도 우트 데스’는 우리가 보통 생각하는 정없이 줄 것은 주고 받을 것은 받는다는 개념이 아니라 역사적으로도 의미 있는 '상호주의'라는 개념으로 이해해야 합니다.

앞으로 사회에 나가 미국과 유럽 지역의 사람들과 비즈니스를 하게 된다면 어떤 협상을 마치고 서로 마지막 인사를 주고 받을 때 이 라틴어 문장을 툭 던져보라고 권합니다.

아마 상대의 눈이 휘둥그레질지 몰라요. 이건 마치 외국인이 사자성어를 써가며 우리에게 인사하는 것과 마찬가지니까요. 실제로 이 라틴어 수업을 들었던 한 제자가 졸업 후 비즈니스 관계에 있는 외국인 파트너에게 이 말을 했더니 정말 놀라워했다고 전해온 적이 있습니다.

Do는 '주다'라는 뜻의 '다레 dare'동사의 직설법 현재 단수 1인칭입니다. Des는 dare 동사의 접속법 현재 단수 2인칭입니다.

'ut 우트'는 영어의 to-부정사의 to같은 기능을 합니다. 예정, 가능, 의무, 결과 등.

물건에 대한 계약은 물건을 제공datio하지 않고 합의한 것만으로는 계약이 성립될 수 없음을 가리키기 위해 네 가지 도식을 사용했습니다.

그중 하나가 ‘도 우트 데스’입니다. 곧 계약의 원인이 된 물건을 줘야 나도 준다는 의미이죠.

그 네 도식은 다음과 같습니다.

-Do ut des 도 우트 데스 네가 주기 때문에 내가 준다.

-Do ut facias 도 우트 파치아스 네가 하기 때문에 내가 준다.

-Facio ut des 파치오 우트 데스 네가 주기 때문에 내가 한다.

-Facio ut facias 파치오 우트 파치아스 네가 하기 때문에 내가 한다.

이 네 가지 도식은 모두 상호계약에 그 기원이 있는데 중요한 것은 상호주의에 입각한 쌍방 간의 성실한 의무이행이 계약 체결 때 뿐만 아니라 계약기간 내내 유지되어야 한다는 겁니다.

또 이 말은 기원 면에서 국교주의, 성직주의, 근본주의 개념과 함께 그리스에서 유래한 유럽의 비판 정신 가운데 하나인 세속주의를 풀어나갈 귀중한 실마리가 되었습니다. 특히 '도 우트 데스'는 세속주의를 설명하고 그 개념을 적용하는 데 중요한 이론입니다.

오늘날 세계는 상호주의 원칙이 여기저기서 흔들리고 있습니다. 여기서 우리는 '도 우트 데스'의 상호주의 원칙의 붕괴로 인해 인류가 겪어야 했던 인간의 추악함과 잔인함을 잊지 말아야 합니다. 특히 제2차 세계대전 중 나치와 일본이 저지른 만행은 상호주의 원칙이 깨짐으로써 벌어진 인류의 가장 추악하고 잔인한 역사였습니다. “네가 주기 때문에 나도 준다” 라는, 이 단순해 보이는 믿음 없이는 개인과 사회, 국가와 국가는 존립할 수 없습니다.

여기에서 간과할 수 없는 것이 하나 있습니다. 결국 '네가 주기 때문에 나도 준다'라고 말할 수 있으려면 개인이든 국가든 상대에게 줄 수 있는 그 무언가가 준비되어 있어야 한다는 사실입니다.

그렇다면 우리는 생각해봐야 합니다. 과연 나는 타인에게 무엇을 줄 수 있을까요? 어떤 것을 준비해야 할까요?

국가와 국가 간의 관계에서도 마찬가지입니다. 우리는 다른 나라와 관계를 맺을 때 우리가 얻고자 하는 바를 위해 상대에게 줄 수 있는 것이 무엇인지 살펴봐야 합니다. 그리고 그것을 갖출 수 있도록 준비해야 하고요. 줄 수 있는 무언가를 갖추는 것, 그것이 결국은 힘이 되고 자존심을 지킬 수 있는 길일 겁니다.

어쩌면 삶이란 자기 자신의 자아실현만을 위해 매진하는 것이 아니라 타인을 위한 준비 속에서 좀 더 완성될 수 있는 것인지도 모릅니다.

그 안에서 자아실현은 덤으로 따라오는 것이 아닐까요? '도 우트 데스.‘

·115쪽 '도 우트 데스(Do ut Des)'는 직역하면 '네가 주니까 내가 준다'인데, 이를 테면 '기브 앤 테이크(Give and take)'라고 보면 된다. 로마가 주변 도시국가 주민들에게 로마 시민과 동등한 여러 권리를 주었기 때문에 그 국가들이 로마의 정치적 동맹국이 된 것이다.

(중략) 라틴어의 '도 우트 데스'는 우리가 보통 생각하는 정 없이 줄 것은 주고 받을 것은 받는다는 개념이 아니라 역사적으로도 의미 있는 '상호주의'라는 개념으로 이해해야 한다.

·118~119쪽 이 네 가지 도식은 모두 상호계약에 그 기원이 있는데, 중요한 것은 상호주의에 입각한 쌍방 간의 성실한 의무이행이 계약 체결 때뿐만 아니라 계약기간 내내 유지되어야 한다는 것이다. (중략)

'도 우트 데스'는 관용과 대화의 기본원리로서 '상호주의' '상호성의 원리'로 작용했다. 그 이후에도 이 말은 국제 관계와 조약에서 상대국이 우호적이면 우호적으로 대응하고, 비우호적이면 역시 비우호적으로 대응한다는 상호주의 원칙의 기반이 되었다. 또한 국제무역에서도 수출입품의 제한, 관세, 기업 활동과 금융의 자유화 같은 것들을 결정할 때 상대국이 자국을 어떻게 대하느냐에 따라 적용하는 룰이 달라지는 기초가 되기도 했다.

Lectio ⅩⅠ. 시간은 가장 훌륭한 재판관이다 (Tempus est optimus iudex)

’시간이 가장 훌륭한 재판관이다'라는 속담은 '시간이 모든 일의 가장 훌륭한 재판관이다.Tempus est optinus iudex rerum omnium’를 줄여서 말한 것입니다. '시간'을 뜻하는 라틴어 '템푸스tempus'는 '시간의 이어짐을 의미하는 산스크리트어 'S-stem'에서 유래합니다.

추상명사 'tempestas 시간, 시기', 부사 'tempestivus 적당한 때, 자기의 때', 형용사 'temporalis 일시적인' 등이 파생되었습니다.

뜻이 약간 변형 되어서 '절제하다, 억제하다'는 뜻의 tempero가 파생되기도 하였습니다.

영어 속담 'Time flies.'도 라틴어 '템푸스 푸지트(Tempus fugit)'의 단순 번역에 불과합니다. 이 말은 시간이 쏜살같이 가버림을 나타낼 때 쓰는데, 원래는 '기회가 왔을 때 그 기회를 놓치지 마라'는 의미로 로마 시인이었던 베르길리우스가 사용한 표현입니다.

시간과 공간을 표현하는 단어만큼 인간 존재와 함께 실존하는 단어도 드뭅니다. 어떤 철학자들은 시간과 공간을 가리키기 위해 '여기 그리고 지금'을 의미하는 '힉 에트 눈크(hic et nunc)'라는 부사를 사용하여 인간 실존의 절박함을 표현하기도 한다.

현실적으로 외부요인이 절 방해하기도 했지만 그 단초가 되었던 것은 제 태도가 아니었을까, 어쩌면 일을 좀 더 잘 풀어갈 수 있지는 않았을까 돌아봤습니다. 혹 저의 태도가 타인의 어떤 부분을 자극시켜 그에게 저를 밉보이게 만든 것은 아닐까 싶었어요. 어떤 사람의 성취는 그 자체만으로 평가되어야 한다고 이야기하지만 현실적으로 그건 쉬운 일이 아닙니다. 세상은 관계로 이루어져 있기도 하니까요. 결국 누군가의 생각이나 성취를 인정하더라도 그의 태도에 상처를 받거나 불쾌감을 느낀다면 더 중요하게 보아야 할 것들을 더는 보지 않고 고개를 돌려버리게 됩니다.한참의 시간을 돌아와 생각해보니 일이 제대로 풀리지 않은 데는 바깥의 문제도 있지만 저의 태도 역시 바람직했다고는 할 수 없었습니다. 지나온 시간 속에서 저의 능력이나 제가 하는 일을 제대로 인정받지 못했다고 생각하기보다, 오랜 시간 타인과 신뢰를 쌓지 못했던 나의 문제도 성찰하고 인정해야 했습니다. 그걸 느끼는 순간 제 안에 차 있던 원망과 미움이 잦아들더군요.

'베아티투도beatitudo'라는 라틴어가 있습니다. '행복'을 뜻하는 단어인데 ‘베오beo'라는 동사와 ’아티투도atitudio'라는 명사의 합성어입니다. 여기에서 ‘베오'는 '복되게 하다, 행복하게 하다'라는 의미이고 ’아티투도'는 '태도나 자세, 마음가짐‘을 의미합니다. 즉 ‘베아티투도'라는 단어는 ’태도나 마음가짐에 따라 복을 가져올 수 있다'라는 뜻이기도 합니다.

행복을 의미하는 라틴어 단어에는 여러 가지가 있지만 그중에서도 이 단어가 유독 마음에 남는 것은 마음가짐에 따라 행복해질 수 있다는 의미 때문입니다. 살면서 겪게 되는 어려움 가운데는 외적인 요인도 많지만, 찬찬히 들여다보면 우리 자신이 뿌려놓은 태도의 씨앗들 때문인 경우가 더 많은 것 같습니다. 그 씨앗의 열매들 중 어떤 열매는 위에서 말한 '베아티투도‘처럼 기쁨과 행복으로 돌아오겠지요. 하지만 어떤 열매는 고통과 괴로움이 되어 오기도 할 겁니다. 그때 우리는 그 누구도 원망할 수 없습니다. 그저 이제 다시 그런 일이 벌어지지 않기를 바라며 내가 뿌린 씨앗을 생각해보게 되겠지요. 그때 시간은 진정 모든 일의 가장 훌륭한 재판관이 될 겁니다.여러분은 어떤 태도를 지니고 살고 있습니까? 그리고 여러분이 겪는 모든 일에 대한 가장 훌륭한 재판관으로 어떤 시간을 맞이하고 싶은가요?

Lectio ⅩⅡ. 모든 동물은 성교 후에 우울하다 (Post coitum omne animal triste est)

Post coitum omne animal triste est.

(포스트 코이툼 옴네 아니말 트리스테 에스트)

모든 동물은 성교(결합) 후에 우울하다.

coitum은 명사 'coitus 결합, 성교'의 대격, triste 슬픈, 우울한, est (be동사) 담배이름 ESSE가 원형입니다.

이 명문은 그리스 출신의 의사이자 철학자인 갈레노스 클라우디오스(Γαληνός Κλαύδιος.129~199/201, 혹자는 217년에 사망하였다고도 함)가 한 말입니다. 어떤 사람들은 그가 로마 시대 검투사의 외상 치료 전문의라고도 합니다. 그가 말한 이 문장은 법의학뿐만 아니라 종교학에서도 사용되는데, 그 의미는 열정적으로 고대하던 순간이 격렬하게 지나가고 나면, 인간은 자기 능력 밖에 있는 더 큰 무엇을 놓치고 말았다는 허무함을 느낀다는 것입니다. 즉 사랑하는 사람이 곁에 있어도 개인적, 사회적 자아가 실현되지 않으면, 인간은 고독하고 외롭고 소외된 실존과 마주해야 한다는 말로 해석할 수 있습니다. 이렇게 소외되고 고독한 인간, 특히 윤리적 인간이 비윤리적 사회에서 고통받고 방황하는 모습에서 인간은 영적인 동물로서 이성적 인간(homo sapiens)이자 종교적 인간(homo religious)를 지향하게 된다는 것이지요. 이것이 종교학에서 이 명문을 해석한 내용입니다.

인간이 신을 필요로 했다는 생각에서 '만들어진 신'이라는 개념이 등장합니다.

Deus non indiget notri, sed nos indigemus Dei

(데우스 논 인디제트 노스트리, 세드 노스 인디제무스 데이)

신이 우리를 필요로 한 것이 아니라, 우리가 신을 필요로 한다.

오늘날 이 명문을 우리 일상과 접목하면 "인간이 원하고 목표하던 사회적 지위나 명망을 취한 뒤 느끼는 감정은 만족이 아니라 우울감이다"라고 해석할 수 있습니다. 마치 '연극이 끝나고 난 후', 또는 대중의 갈채와 환호를 받는 연주나나 가수가 공연을 마치고 집으로 돌아가 홀로 있을 때 느끼는 감정이 이 허무함이나 우울감입니다. 그래서 연예인들이 쉽게 향정신성 의약품에 노출되는지도 모르겠습니다.

Lectio ⅩⅢ. 당신이 잘 계신다면, 잘되었네요. 나는 잘 지냅니다 (Si vales bene est, ego valeo)

2014년 11월 어느 날 전주 송천정보통신학교 관계자에게서 전화가 걸려왔습니다. 이 낯선 이름의 학교는 전주 소년원입니다. 제가 쓴 『그래도 꿈꿀 권리」라는 책을 독서릴레이를 통해 전교생과 전 직원이 읽었고, 이후 소년원 학생들이 저자인 저에게 쓴 편지와 독후감을 모아 초청 강연을 부탁한 것입니다.

학교에 가니 원장 선생님과 여러 교직원들이 따뜻하게 반겨주었습니다. 강연을 하기에 앞서 원장님이 방명록에 글을 남겨달라고 부탁을 했는데 "Si vales bene est, ego valeo” 라는 이 문구가 생각났어요. 제가 이걸 방명록에 쓰자 원장님이 소리 내 읽다 끝까지 가지 못하고 머쓱하게 웃더군요. “씨발레스……, 허허. 참 거시기 하네요. 잉.” 그럴 만도 합니다. 사실 틀리게 읽은 것도 아니에요. 단지 억양과 장단의 미묘한 차이가 있죠. “시 발레스 베네 에스트, 에고 발레오”라고 원장님에게 읽는 방법을 알려드리고 그 글의 의미를 설명해드렸어요. 방명록에 그 글을 쓴 취지는 학생들이 잘 있는 것이 제가 잘 있는 것이라는 마음을 전하기 위해서였습니다.

강연을 마치고 자유롭게 질의응답 시간을 가졌는데, 한 원생이 손을 들고 이렇게 묻더군요.

"저희는 과거에 저지른 잘못을 거두고자 마음의 용기를 냈습니다. 그리고 그럴 수 있었던 데에는 선생님의 책이 힘이 되었고요. 그런데 이곳을 나가도 계속 잘못을 저지르고 싶은 유혹이 제 안에 일어난다면 그것을 어떻게 이겨내야 할까요?"

저는 이 질문에 숨이 턱 막혔어요. 가슴이 먹먹해졌습니다. 한창 부모에게 응석을 부릴 중학생 정도의 아이에게서 나온 질문이라고 하기에는 참 어마어마한 것이었어요. 그리고 저는 그 질문에 명확한 답을 해줄 수도 없었습니다. 어느 누가 그 질문에 제대로 답을 하겠어요. 훨씬 나이 많은 어른들도 여전히 자기 안의 크고 작은 유혹과 싸우며 살고 있는데요. 게다가 그 아이들 역시 사회로부터, 어른들로부터 보호 받아야 할 미성년자들입니다. 그러니 지금 그 아이들이 저지른 잘못의 일부는, 아니 어쩌면 더 많은 부분은 어른들에게 책임이 있을 겁니다. 명확한 대답을 해줄 수 없는 무력한 저 자신을 보며 돌아오는 기차 안에서 내내 마음이 무척 무거웠습니다. 그리고 방명록에 남기고 돌아온 그 한 문장을 다시 생각해보게 되었습니다.

’시 발레스 베네 에스트, 에고 발레오.‘ 이 문장은 로마인들이 편지를 쓸 때 애용한 첫 인사말입니다. “당신이 잘 계신다면 잘되었네요. 저는 잘 있습니다” 라는 뜻입니다. 당시에는 종이가 귀했기 때문에 이 문장 전부를 다 쓰지 않고 각 단어의 첫 글자를 따 'S.V.B.E.E.V.'라는 약어로 표시했습니다. 혹은 “시 발레스 베네, 발레오Si vales bene, valeo” 라고 쓰기도 했는데 이렇게 줄여 쓴 문장은 “당신이 잘 있으면, 나도 잘 있습니다” 라는 뜻입니다.

로마인은 인사할 때 상대가 한 명이면 '살베salve!' 또는 '아베ave!'라고 인사하고 여러 명일 경우는 '살베테 Salvete'라고 인사했습니다.

그 뜻은 모두 '안녕하세요.'라는 의미입니다. 우리가 한 번쯤 들어보았을 '아베 마리아Ave Maria!'라는 것도 로마인의 인사법으로 '안녕하세요, 마리아'라는 뜻입니다.

헤어질 때는 한 명에게는 '발레 Vale', dufj auddprpsms '발레테 Valete'라고 인사했고 뜻은 '안녕히 계세요'입니다. 지금도 스페인어의 작별인사는 'Vale'입니다.

로마인들은 편지를 쓸 때 늘 여격으로 표시한 발신인의 이름으로 시작했고, 그 다음에 수신인의 이름과 인사말을 적었습니다. 인사말은 '살루템 디치트 Salutem dicit 인사드립니다.' 또는 '살루쳄 플루리맘 디치트 Salutem plurimam dicit 극진한 인사를 드립니다.'였습니다. 줄여서는 'S.D.' 또는 'S.P.D'라고 썼습니다.

Cicero Attico S.P.D. 키케로가 아티쿠스에게 극진한 인사를 전합니다.

또한 로마인들은 편지를 쓸 때 수신인이 편지를 받아 읽을 때에야 비로소 자신의 생각이 전해진다고 생각해서 그 때를 맞춰 시제를 작성했습니다. 가령 현재는 과거로, 과거는 과거완료로, 미래는 능동 미래분사로 표현했어요. 그래서 서간체에서는 시간 부사도 달리 사용합니다.

hodie 오늘 → eo die 그날

heri 어제 → pridic 전날에

cras 내일 → postridie, postero die 다음 날에

nunc 지금 → tum 그때에

adhuc 아직까지 → ad id tempus 그때까지

우편과 관련하여 여러 단어들이 있습니다.

역 statio, 퀵 서비스 심부름꾼 cursor 쿠르소르, 우편배달부 Tabellarius 타벨라리우스

Si vales bene est, ego valeo,

당신이 잘 계신다면 잘되었네요. 나는 잘 지냅니다.

Si vales bene, valeo.

당신이 잘 있으면, 나는 잘 있습니다.

"그대가 잘 있으면 나는 잘 있습니다” 라는 로마인의 편지 인사말을 통해 생각해봅니다. 타인의 안부가 먼저 중요한, 그래서 '그대가 평안해야 나도 안녕하다'는 그들의 인사가 문득 마음 따뜻하게 다가옵니다.

현대 생활에서 '함께(cum)'하고 '더불어(cum)'하는 걸 즐거워하라고 강요할 수는 없습니다. 하지만 '함께'와 '더불어'의 가치가 폄하되어서는 안 된다고 생각합니다. 비록 혼자 밥 먹고 혼자 술 마시고, 혼자 영화 보고 혼자 여행을 가더라도, '함께 con' 하고 '더불어 cum' 하는 일에 무심하고 귀찮아하지 않길 바랍니다. 내 작은 힘이나마 필요한 곳엔 '더불어 함께 하겠다.’는 따뜻한 마음을 가지고 주위에 대한 관심을 버리지 않는다면, 삶이 지금보다 훨씬 좋아질 거라고 장담할 수는 없어도 적어도 더 나빠지지는 않을 겁니다.

우리는 그대가 안녕하기를 바라는가?

우리 사회는 얼마나 이웃이 안녕하기를 바라는가??

당신이 잘 있는 것이 바로 나와 또 우리가 잘 있는 것이 아닐까??

우리 사회에 만연한 이 극심한 이 통증을 누가 멈출 수 있을까?

사실 우리는 그 해답을 알고도 해결하려는 노력조차 하지 않는 것은 아닐까?

Lectio ⅩⅣ. 오늘은 나에게, 내일은 너에게 (Hodie mihi, Cras tibi)

Hodie mihi, cras tibi

(호디에 미기, 크라스 티비)

오늘은 나에게, 내일은 너에게

로마의 공동묘지 입구에 새겨진 문장이다. 오늘은 내가 관이 되어 들어왔고, 내일은 네가 관이 되어 들어올 것이니 타인의 죽음을 통해 자신의 죽음을 생각하라는 뜻의 문구입니다.

인간이란 존재는 영원으로부터 와서 유한을 살다 다시 영원으로 돌아갑니다. 하지만 숨이 한번 끊어지면 그만인데도 영원에서 와서인지 인간은 영원을 사는 것처럼 오늘을 삽니다. 그러다가 우리는 대개 사랑하는 부모님의 죽음을 통해 자신의 죽음을 바라볼 수 있게 됩니다.

인간은 타인을 통해 기억되는 존재입니다. 인간은 그렇게 “오늘은 내가, 내일은 네가” 죽음으로써 타인에게 기억이라는 것을 물려주는 존재입니다. 부모님이 남긴 향기는 제 안에 여전히 살아 있지만 그 다음을 만들어가는 것은 제 몫이라는 사실입니다. 그 기억을 밑거름 삼아 내 삶의 향기를 만들어낼 수 있도록 해야 합니다.

Si vis vitam, para mortem.

(시 비스 비탐, 파라 모르템)

삶을 원하거든 죽음을 준비하라.

Lectio ⅩⅤ. 오늘 하루를 즐겨라 (Carpe Diem)

'카르페 디엠'은 원래 농사와 관련된 은유로서 로마의 시인인 호라티우스(Quintus Horatius Flaccus, B.C, 65~B.C. 8)가 쓴 송가의 마지막 부분에 있는 시구입니다.

Carpe diem, quam minimum credula postero.

(카르페 디엠, 괌 미니뭄 크레둘라 포스테로)

오늘을 붙잡게, 내일이라는 말은 최소한만 믿고,

'카르페carpe'란 말은 '카르포 carpo(덩굴이나 과실을 따다, 뜯다, 추수하다)라는 동사의 명령형입니다. 과실을 수확하는 과정은 사실 굉장히 고되고 힘들지만, 한 해 동안 땀을 흘린 농부에게 추수란 그 무엇과도 비교할 수 없는 행복일 겁니다. 그래서 '카르포' 동사에 '즐기다, 누리다'란 의미가 더해져 '카르페 디엠 carpe diem”, 곧 '오늘 하루를 즐겨라' 라는 말이 됐습니다. 시의 문맥상 '내일에 너무 큰 기대를 걸지 말고 오늘에 의미를 두고 살라'라는 뜻으로 풀이할 수 있습니다.

지금은 숱한 의역을 거쳐 ‘오늘을 즐겨라'라는 뜻으로 정착되었는데, 주목할 건 이 말이 쾌락주의 사조의 주요 표제어가 되었다는 겁니다.

호라티우스가 속했던 에피쿠로스 학파는 쾌락주의를 지향했는데, 이들이 추구한 쾌락은 세속적이고 육체적이며 일시적인 쾌락이 아니라 정신적인 쾌락, 다시 말해서 충만한 삶과 마음이 흐트러지지 않는 영혼의 평화로운 상태, 동양식으로 표현하자면 안분지족(安分知足)을 의미한다. 그래서 호라티우스의 '오늘을 즐겨라'라는 의미도 당장 눈앞의 것만 챙기고 감각적인 즐거움에 의존하여 살라는 뜻이 아니다. 매 순간 충만한 생의 의미를 느끼면서 살아가라는 경구이다.

인간은 오늘을 산다고 하지만 어쩌면 단 한순간도 현재를 살고 있지 않은지도 모릅니다. 과거의 한 시절을 그리워하고, 그때와 오늘을 비교합니다. 미래를 꿈꾸고 오늘을 소모하죠. 기준을 저쪽에 두고 오늘을 이야기합니다. 그때보다, 그때 그 사람보다, 지난번 그 식당보다, 지난 여행보다 어떤지를 이야기해요. 나중에, 대학 가면, 취직하면, 돈을 벌면, 집을 사면 어떻게 할 거라고 말하죠.

라틴어 동사 활용표를 다시 한 번 살펴보세요. 과거와 관련된 부분이 훨씬 많습니다. 그 시절의 로마도 다르지 않았다는 의미일 겁니다. 내일의 행복을 위해 오늘을 불행하게 사는 것도, 과거에 매여 오늘을 보지 못하는 것도 행복과는 거리가 먼 것이 아닐까요? 10대청소년에게도, 20대 청년에게도, 40대 중년에게도, 70대 노인에게도 바로 지금 이 순간이 가장 아름다운 때이고 가장 행복해야 할 시간이에요. 시인 호라티우스와 키팅 선생의 말은 내게 주어진 오늘을 감사하고 그 시간을 의미 있고 행복하게 보내라는 속삭임입니다. 오늘의 불행이 내일의 행복을 보장할지 장담할 순 없지만 오늘을 행복하게 산 사람의 내일이 불행하지만은 않을 것이기 때문입니다. 그러니 카르페 디엠, 오늘 지금 여기에서 행복하기를 바랍니다.

Lectio ⅩⅥ. 로마인의 욕설 (Improperia Romanroum)

라틴어의 대표적인 욕설을 살펴보면 다음과 같습니다.

Sane ineptus es! 사네 인엡투스 에스 너 정말 바보다.

Abi pedicatum! 아비 페디카툼 빌어먹을! 뒈져버려!

Mentula es! 멘툴라 에스 머저리 XX!

Stultus es! 스툴투스 에스 멍청한 X!

Sane coleus es! 사네 콜레우스 에스 시부랄!

Sacer esto! 사체르 에스토 저주 받아라!

어원학을 바탕으로 할 때 거룩한 ’sacro, sacer' 이란 말은 분리의 개념, 의식의 순결에 해당하는, 특별 조건이 아니면 다가설 수 없는 불가촉의 어떤 것이라는 개념을 말합니다. 라틴어 '사체르sacer'는 '거룩한 이란 뜻도 있지만 ‘저주받은'이란 뜻도 있는, 양가감정이 함께하는 단어이기도 합니다. 그래서 로마인들은 “거룩할지어다 Siacer esto" 라는 말로 저주를 나타냈고, 이 문구는 로마인들의 단죄 앙식이 되었어요.

어떤 이들은 “많은 여성과 사랑을 나누었다. multas puellas futuisse"는 것을 자랑하기 위해 그 내용을 길거리의 벽에 쓰기도 했습니다. 교차로의 모퉁이에는 '메레트리체스 meretrices'라고 부르는 많은 매춘부들이 호객행위를 했었다고 하고요. 정치인들은 정적인 상대에게 “매일 X이나 잡고 있어라 votidie in nantu pernem entere!” 등의 아주 원색적인 표현도 서슴지 않았습니다.

적어도 사람의 일에서 오해나 오판이 없으려면, 그리고 가장 중요한 것들을 놓치지 않으려면 사랑으로 무장한 통찰이 있어야 합니다.

Tempus fugit, amor manet.

(템푸스 푸지트, 아모르 마네트)

시간이 흘러도 사랑은 남는다.

Lectio ⅩⅦ. 로마인의 나이 (Aetates Romanroum)

우리 사회는 나이에 따라 윗사람은 아랫사람에게 반말을 해도 되고 아랫사람은 윗사람에게 존댓말을 해야 하는 수직적인 언어구조를 가지고 있습니다. 고작 또래 친구들끼리만 서로 말을 트고, 편하게 말할 수 있어요. 반면 유럽어는 우리처럼 동갑내기 친구들만 말을 놓을 수 있는 것은 아닙니다. 서로 어느 정도 알고 지내면 선생과 학생 간에도 말을 놓을 수가 있습니다. 이탈리아어의 경우 그렇게 말을 놓을 때 “파를리아모 델 투Pariamo del tu”라고 말합니다. “우리 말을 놓자”라는 의미입니다. 독일어의 경우도 ‘두젠duzen (너라고 부르다, 말을 놓다)’과 ‘지이첸siezen (Sie라는 호칭, 존칭을 쓰다)'이라고 하여 서로 어느 정도 알고 지내면 서로가 동의할 때 '너'라고, 말해도 전혀 무례함을 느끼지 않습니다.

이탈리아어나 독일어 등의 유럽어가 이러한 수평적 언어가 가능한 것은 바로 라틴어 덕분입니다. 라틴어의 많은 어법 가운데 특별히 접속법은 화자나 글쓴이의 바람, 생각과 추측, 가정과 희망, 조건과 권고를 나타낼 때 사용됩니다. 그리고 이 라틴어의 접속법이 가장 많이 사용된 곳은 바로 법조문인데요, 로마법의 조문은 '~을 하지 마라'는 식의 직설법적 표현이 아니라 '~을 하지 마시기 바랍니다', 삼가시기 바랍니다' 등의 완곡한 접속법적 표현으로 나타냈습니다. 그래서 정복지의 주민조차 로마를 공동의 조국으로 생각하게 만들었습니다.

라틴어의 생애주기별 호칭

infans 인판스 아기, 유아 (부정/반대 접두사 in + fans ('faro 말하다'동사의 현재분사) 따라서 유아는 말할 줄 모르는 자입니다. 7세 미만.

parvulus 파르불루스 어린이, 만 7세, 초등학교 입학

puer 뿌에르 소년, 만 14세

puella 뿌엘라 소녀, 만 12세

adulescens 아둘레센스 청소년, 만 20세까지

juvenis 유베니스 젊은이, 만 20세부터 만 45세까지 유벤투스 iuventus

vir 비르 성인 남성, 만 60세까지

senex 세넥스 노인, 만 60세 이상

로마법에서는 유독 젊은이를 가리키는 나이대가 만 20세부터 만 45세까지 무척 넓습니다. 젊은이로 규정하는 연령대가 이렇게 길었던 이유는 군대에 충원할 병사를 원활히 공급하기 위해서였습니다. 로마법은 만 20세부터 만 45세까지의 남성을 병역 적령자라고 불렀습니다. (중략) 반면, 유구한 역사가 흐른 지금에 와서 돌아보면 유럽인들에게 나이에 대한 강박을 덜어주는 순기능의 역할을 했음을 인정하게 됩니다.

우리는 보통 나와 같은 또래의 사람이 무언가 큰 성취를 이루었을 때, 나는 그동안 뭐했나 싶은 생각을 하거나 아무것도 이룬 게 없다는 생각에 좌절감과 열등감을 느낍니다. 하지만 절대 그럴 필요가 없습니다. 그것은 나 스스로를 미워하고 학대하는 것과 같아요. 사회로 나가면 언제든 대체로 내가 처한 상황은 불리합니다. 나를 칭찬하는 사람들보다 나를 폄하하는 사람들이 많고, 나를 치켜세우려는 사람보다 깎아내리려는 사람이 더 많죠. 그런데 이런 환경 속에서 나마저 나를 미워한다면 더 이상 누가 날 사랑하겠습니까? 나마저 자기 자신을 힘들게 하지는 말아야 합니다. 내 나이 또래의 사람이 무언가를 이뤘지만 나는 아직 눈에 띄게 이룬 것이 없다면, 그와 내가 걷는 걸음이 다르기 때문이지 그 이상도 이하도 아닙니다. 나와 그가 가는 길이 다를 뿐이죠.

하늘의 새를 보세요. 그 어떤 비둘기도 참새처럼 날지 않고, 종달새가 부엉이처럼 날지 않아요. 각자 저마다의 비행법과 날갯짓으로 하늘을 납니다. 인간도 같은 나이라 해서 모두 같은 일을 하지 않고, 같은 방향으로 가지는 않습니다. 한 사람 한 사람 모두 저마다의 걸음이 있고 저마다의 날갯짓이 있어요. 나는 내 길을 가야 하고 이때 중요한 것은 '어제의 자기 자신으로부터 나아가는 것입니다. 그리고 아직은 정확히 모르는 내 걸음의 속도와 몸짓을 파악해나가는 겁니다.

공부는 무엇을 외우고 머릿속에 지식을 채우는 것이 아니라 나만의 걸음걸이와 몸짓을 배우는 것이 아닐까 생각해봅니다. 그런 점에서 우리가 오늘 인생이라는 학교에서 배워야 할 걸음걸이는 무엇일까요? 어떤 몸짓과 날갯짓을 배워야 할까요?

In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi angulo cum libro.

내가 이 세상 도처에서 쉴 곳을 찾아보았으되, 마침내 찾아낸, 책이 있는 구석방보다 더 나은 곳은 없더라.

-토마스 아 켐피스(Thomas à Kempis, 1380~147), 독일의 수도자이자 종교사상가

Lectio ⅩⅧ. 로마인의 음식 (Cibi Romanroum)

이탈리아 어머니들은 아이들이 학교에서 시험을 못 보고 오면 "다이, 수Dai, su!"라고 말합니다. 이 말은 “힘내!" 라는 뜻입니다. 그리고 엄마는 아이를 데리고 근처 아이스크림 가게나 과자와 조각 케이크를 파는 가게로 데리고 가 단 것을 사 먹입니다. 특히 그중에서도 우울할 때 먹기 좋은 것이 '티라미수' 입니다. 티라미수는 달콤하고 부드러운 맛이 일품이어서 시험을 못 본 것도 금방 잊게 하는 명약 중의 명약입니다. (티라미수 = '티라레 tirare 끌어당기다, 잡아끌다' + '수 su 위로, 위에') 따라서 티라미수는 ;위로 끌어올리다'라는 뜻입니다. 티라미수 케이크를 먹으면 울적한 기분이 사라지고 좋아진다는 뜻을 내포하고 있습니다.

로마인은 아침식사(ientaculum)로 치즈와 꿀, 마른 과일을 먹었고, 점심(prandium)은 간식처럼 간단히 때웠습니다. 고대 로마인의 참다운 식사는 저녁식사로, 해가 질 무렵 일과를 마치고 집으로 돌아와서 밥을 먹었습니다. 저녁식사에는 전식(primae mensae)과 후식(secundae mensae)을 먹었는데, 전식은 입맛을 돋우는 전채요리와 육류나 생선이 나오는 주요리로 이루어져 있었고, 전식이 끝나면 후식으로 여러 가지 과자를 먹었습니다.

라틴어로 "데구스티부스 논 에스트 디스푸탄둠(De gustibus non est disputandum)!"이라는 말은 "맛에 대해서는 논쟁의 여지가 없다"라는 뜻으로 '더 말할 필요 없이 맛있다'라는 의미인데, 로마의 음식문화가 매우 발달했음을 알 수 있습니다.

여과하다 '리쿠오 liquo' - 알콜

Lectio ⅩⅨ. 로마인의 놀이 (Ludi Romanroum)

공부는 고도의 집중이 요구되는 것이죠. 이건 때로 머리가 자연스럽게 받아들이고 싶지 않은 것을 머릿속에 마구 구겨넣어야 하는 강제 노동이기도 합니다. 그런데 그걸 하루 10시간 이상 한다면 몸에서 탈이 날 수밖에 없고 효율도 오르지 않습니다. 시간을 많이 들인다고 효율이 높아지는 게 아닙니다. 시간 대비 최고의 집중력을 발휘해야 최고의 효과를 얻을 수 있는 겁니다.

머리와 몸은 이미 여러 가지 것을 강제로 수용하는 과정에서 엄청난 스트레스를 받습니다. 휴식은 그런 머리와 몸을 풀기 위해 반드시 필요합니다. 휴식의 종류와 방법에 대해서는 따로 말할 필요가 없습니다. 아마 각자에게 가장 적합한 방법이 있을 겁니다. 누군가는 한두 시간씩 산책을 하는 게 좋을 수 있고, 누군가에게는 영화나 만화책을 보는 것도 휴식이 될 겁니다. 혹은 게임도 지나치지만 않다면 휴식의 일환이 될 수 있고요.

운동은 특히 권하는 바입니다. 일이든 공부든 체력이 받쳐주지 않으면 오래 할 수 없기 때문입니다. 때로는 너무 집중하다 보면 욕심이 생기고 쉬는 것을 잊어버릴 수도 있습니다. 쉬는 시간마저 아깝게 느껴지는 지경에 이르기도 합니다. 소위 이런 사람들을 '워커 홀릭' 이라고도 하죠? 그럴수록 의식적으로 공부로부터, 일로부터 스스로를 떼어놓아야 합니다. 이것은 장기 레이스에 임하려면 필수적인 자세입니다.

하루에 얼마만큼의 시간을 휴식에 떼어놓고 있는지, 그 휴식의 방법은 여러분에게 진정한 쉼이 되는지 묻고 싶습니다.

동전 던지기

⑴ 머리와 배(capita et navia) : 동전의 앞면에 황제 얼굴, 뒷면에 배 모양 새겨져 있었다.

→ 영어의 cross and pile (동전의 앞뒤, 동전 던지기)가 된다.

⑵ 축구 경기의 시작에 앞서 하는 동전 던지기도 여기에서 유래했다.

주사위 던지기

⑴ 탈루스(talus) 주사위 : 작은 뼈(네 개의 평면과 두 개의 곡면)

⑵ 테쎄라(tessera) 주사위 : 오늘날 주사위와 비슷한 6면에 수가 새겨짐

⑶ 피르구스(pyrgus), 프리틸루스(fritillus)

돌 게임(ludus calculorum)

⑴ 군사 전략 보드 게임 : 장기판이나 체스와 비슷

어린이들의 놀이 : 집짓기(aedificare casas), 작은 상자에 쥐를 넣고 하는 경주, 긴 채찍으로 말 타기, 방울 달린 굴렁쇠 놀이, 호두 구슬 치기

고대 로마의 춤(saltatio)는 종교적 제례의식의 성격이 강하여 엄격하고 장엄한 특징이 있었다.

원형 극장에서의 연극 공연 : 기원전 240년에 탄생

원형 경기장에서 경기 대회(ludus circenses) : 공적인 경기, 사적인 경기, 유혈 경기, 운동 경기

⑴ 폴리체 베르소(Pollice verso) : 황제가 엄지손가락으로 패배한 검투사를 죽이라는 표시를 하는 것

⑵ 장례 의식에 동반된 행사로 검투 경기를 열기도 하였다. 고대 로마에서는 망자를 기리기 위해서는 인간의 희생이 동반되어야 한다고 생각하였다.

Lectio ⅩⅩ. 아는 만큼 본다 (Tantum videmus quantum scimus)

길을 내기 위해 1927년 토레 아르젠티나 Torre Argentina)'에 있는 건물을 부수기 시작했는데 그 아래 땅에서 뭔가가 발굴되기 시작한 것이죠. 로마의 지하철역을 가본 사람이라면 알겠지만, 도심 통과 구간에서 지하철을 타려면 에스컬레이터가 무척 깊게 내려갑니다. 땅을 파기만 하면 유물이 발견되는, 도시 전체가 박물관인 로마의 특성 때문입니다.

학자들은 토레 아르젠티나에서 발견된 유적지가 무엇인지 조사해나가기 시작했습니다. 그곳은 로마의 역사에 있어서 아주 의미심장한 장소였어요. 바로 이곳은 율리우스 캐사르 (카이사르)가 기원전 44년 3월 15일 독재정 타도를 외친 브루투스와 가티우스 등이 주도한 집단적 음모에 의해 암살당한 장소였던 겁니다. 일설에는 캐사르가 암살당할 때 이렇게 말했다고 합니다.

Caesar, Caesar! Caesar eam videt! Caesar, cape eam!

(캐사르 캐사르! 캐사르 에암 비데트! 케사르, 카페 에암!)

캐사르다! 캐사르가 그를 본다 캐사라, 그를 잡아라!

Et tu, Brute?

에트 투, 브루테?

그래 브루투스야, 너냐?

로마의 황제인 캐사르(Gaius Iulius Caesar, B.C, 100~B.C. 44)의 일생은 지금까지도 희곡과 같은 많은 예술 작품에 영향을 미치고 있습니다. 캐사르는 국립 조폐청을 신설하여 금과 은의 가치를 1대 12로 정했으며 동전의 조는 원로원에 일임했어요. 그런데 금화와 은화의 주조권을 종신 독재관인 자신이 독점하려 하는 과정에서 이처럼 비극적인 죽음을 맞이했습니다. “베니, 비디, 비치Veni, vidi, vici!” 곧 “왔노라, 보았노라, 이겼노라!” 라는 유명한 말처럼 캐사르의 삶은 극적인 승리로 가득했지만, 그의 인생은 자신이 양자로 삼았던 브루투스에게 죽임을 당함으로써 최후까지도 극적인 여정으로 마무리되었습니다.

제가 거주하는 기숙사는 로마의 주요 관광지의 중심에 있었는데 스페인 광장과 트레비 분수, 로마의 영화 거리인 비아 베네토, 포로로마노와 콜로세움까지, 세계적인 명소들이 제가 일상적으로 오가는 길목에 있었어요.

하지만 정작 저는 큰 관심이 없었어요. 지금 그때를 돌아보면 정말 관심이 없었다기보다 마음의 여유가 너무 없었던 것 같습니다.

해야 할 공부, 해야 할 일만 생각하기에도 벅찰 때였고, 그런 명소에서조차 감흥을 느낄 새가 없었던 겁니다. 그러니 '토레 아르젠티나’ 역시 일상의 동선 안에 있으면서도 무심코 그냥 지나다녔던 거죠.

Tantum videmus quantum scimus.

탄툼 비데무스 콴툼 쉬무스.

우리가 아는 만큼, 그만큼 본다.

아는 만큼 보인다고 했습니다. 그것은 어쩌면 늘 깨어 있어야 한다는 말과도 같을 것입니다. 자기 자신에 대해서도 깨어 있고 바깥을 향해서도 열려 있어야 하는 것입니다. 그래야 책 한 권을 읽어도 가벼이 읽게 되지 않고 음악 한 곡을 들어도 흘려듣지 않게 될 것입니다. 누군가의 만남도 스쳐지나가는 만남이 아니라 의미 있는 만남이 될 것입니다. 한순간 스치는 바람이나 어제와 오늘의 다른 꽃망울에도 우리는 인생을 뒤흔드는 순간을 만날 수 있습니다.

Lectio ⅩⅩⅠ. 나는 욕망한다, 그러므로 나는 존재한다 (Desidero ergo sum)

Desidero ergo sum.

데지데로 에르고 숨.

나는 욕망한다. 그러므로 나는 존재한다.

스피노자는 욕망에 대해 선하다거나 악하다고 단정하기에 앞서 욕망이라는 것이 무엇인지 이해해야 하다고 말했습니다. 욕망을 비난하기에 앞서, 스피노자는 욕망을 대할 때 전통적인 견해와 달리 기하학적 방식으로 다가갑니다. 욕망은 단순히 심리적 현상도 아니며, 종교적·도덕적 차원에서 단죄되어야 할 것도 아니라는 것입니다. 그에게 욕망이란 그 자체로 선하거나 악하지도 않습니다. 모든 자연 만물이 따르는 동일한 자연법칙에서 생겨난 것에 불과합니다.

데카르트는

Cogito, ergo sum

(코지토 에르고 숨)

나는 생각한다. 그러므로 나는 존재한다.

Je pense donc je suis.

·219~220쪽 스피노자는 인간의 정신이 신체를 지배한다는 데카르트의 주장과는 다른 생각을 한다. 그는 정신과 신체 가운데 어느 하나가 다른 하나를 지배하지 않으며 이들은 모두 동일한 자연의 법칙을 따른다고 생각했다. 여기서 인간의 정신과 신체가 공통으로 따르는 법칙을 스피노자는 '힘(potentia)' 또는 능력(potestas)'이라고 규정한다. 신체에서 일어나는 충동이나, 정신의 의지 모두가 동일한 '힘' 또는 '능력'에 의해 발생한다는 것이다. 그 '힘'의 원천이 바로 '욕망'이다. 따라서 인간의 정신과 신체는 각기 다른 방식으로 동일한 힘인 욕망을 표현한다.

·220쪽 스피노자가 말하는 욕망은 인간의 능력, 자유와 예속의 문제와 관련된 것이기 때문에 무작정 쾌락을 즐기라고 말하지 않는다. 그에게 있어 욕망은 긍정적이고 능동적인 것이다. 중요한 것은 욕망과 관련하여 무엇이 자기 능력을 증대시키고 자유롭게 만드는지 아는 데 있다고 말한다.

Desidero sed satisfacio

(데지데로 세드 사티스파치오)

욕망한다, 그러나 나는 만족한다

'만족하다 satisfacere' = '충분한 satis' + '만들다 facere' = 충분히 무엇을 하다. 만족하다.

문제는 욕망하는가 아닌가에 있지 않고, 무엇을 욕망하는가에 있지 않은가?

Lectio ⅩⅩⅡ. 한국 사람입니까? (Coreanus esne?)

문(Quaestio) & 답(Responsio)

Q: Cujas es(estis)? Cuius gentis(populi, civitatis) estis?

쿠야스 에스(에스티스)? 쿠유스 젠티스(포풀리, 치비타티스) 에스티스?

당신 당신들은 어느 나라 사람입니까?

R: Ego sum Coreanus / Sinicus / Hispanus.

에고 숨 코레아누스 / 시니쿠스 / 히스파누스,

나는 한국 / 중국 / 스페인 사람입니다.

Nos sumus Coreani / Italii / Germani / Anglii.

노스 수무스 코레아니 / 이탈리이 / 제르마니 / 안글리이

우리는 한국 / 이탈리아 / 독일 / 영국 사람들입니다.

한국인은 라틴어로 '코레아누스 - Coreanus', 중국인은 '시니쿠스 Sinicus', 일본인은 야포니우스Japonius'라고 합니다. 공자는 '콘푸치우 스Confucius", 맹자는 '멘티우스Mentius'라고 하고요. 이런 단어들은 서양 라틴어 사전에는 없지만, 1582년 중국으로 파견된 예수회 선교사 마테오 리치의 노력으로 한국인, 중국인, 일본인 등과 같은 말도 라틴어 단어로 생길 수 있었습니다.

사회에 팽배해 있는 집단주의도 문제지만 갈수록 심각해지는 개인주의도 마냥 긍정적으로 보게 되지만은 않습니다.

'갈라파고스 신드롬' 이라는 게 있습니다. 자신들의 기준만 고집함으로써 세계 시장에서 고립되는 현상을 말합니다. 보통 경제 경영 분야에서 쓰이는 용어지만 오늘날의 인간 관계에도 적용해볼 수 있지 않나 싶습니다. 우리는 저마다 다른 개개인이지만 각기 떨어져 독자적으로 살아갈 수 있는 섬이 아닙니다. 물 밑으로 들어가보면 서로 이어져 있습니다. 이러니저러니 해도 우리는 이 나라와 분리되어 존재할 수 없어요. 내가 원하든 원하지 않든 밖으로 나가보면 그 사실을 끊임없이 확인할 수 있습니다. 하지만 그보다 더 아래로 파고 들어가보면 우리는 또 다른 이름으로 이어져 있습니다. 바로 '인간'이라는 겁니다.

어떤 사람이든 어느 나라 사람이든 간에, 잘 살고 못 살든, 많이 배우고 못 배웠든 간에 부인할 수 없는 것은 우리 모두가 똑같은 사람이라는 겁니다. 이걸 기억하고 지금 내 앞에 있는 사람이 나와 같다는 걸 주지하고 있으면 언제 어디서든 나쁜 사람'이라는 말을 들을 일은 없을 겁니다. 순간순간 내가 어떤 나라 사람이고 싶은지, 어떤 사람이고 싶은지 생각해보게 됩니다.

Lectio ⅩⅩⅢ. 오늘도 내일도 그다음 날도 계속해서 내 길을 가야 한다 (Verumtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare)

사과나무 '말루스 malus', 사과 '말룸 malum'인데, '나쁜, 불행한'이란 뜻의 형용사와 '악'이라는 명사로도 사용되어 '말리뉴스 malignus 악의가 있는', '말리니타스 malignitas 악의', '말리티아 malitia 악질' 등의 단어가 있습니다. 성경에서 사과가 아담의 원죄의 매개체가 되었기 때문일 수도 있지만, 인도 유럽어에서 '나쁜'을 의미하는 '말로 malo'에서 온 것으로 추정됩니다.

영어 발음에서 외국인으로서는 때로 sex와 six가 구별하기 어려운데 어원이 같은 것은 아닙니다. 영어 sex는 라틴어 '섹수스 sexus, 성, 성별, 생식기'에서 유래하는데 '영어는 대개 라틴어 명사의 어미를 버리고 사용하는 경향이 있기 때문에' 어미 'us'를 버리고 sex가 되었습니다.

그럼에도 불구하고 십계명의 제6계명이 '간음하지 말라'인데 라틴어로는 '섹스 Sex, 네퀘 모에카베리스 neque moechaberis'입니다. 'moechor'가 '간음하다'라는 뜻의 동사입니다. 명사는 '모에키아 moechia'이며 그리스어 '모이케이아'에서 왔습니다. 중세에는 '간음'이라는 단어가 세분화 되었는데, 간통은 '아둘테리움 adulterium', 매음/불륜은 '포르니카티오 fornicatio'이었기에 영어의 adultery 간통, fornication 사통/간음이 나왔습니다.

언어 학습은 공부하는 습관을 길러주는 좋은 방법이기도 합니다. 저는 학생들에게 책상에 앉아서 바로 공부에 돌입하지 말라고 조언합니다. 저의 경우만 봐도 책상에 앉기 직전까지 계속해서 움직입니다. 그 움직임을 멈추고 책상에 앉으면 바로 집중해서 공부할 수 있을 것 같지만 꼭 그렇지만은 않았습니다. 그래서 저는 본격적으로 공부하기에 앞서 몸 풀기 차원으로 30분 정도 제가 좋아하는 외국어 공부를 했습니다. 영어 단어나 숙어를 외우기도 했고.

이건 어디까지나 제 방법에 불과합니다. 언어 공부가 정말 힘들고 어렵기만 한 사람에게 이 방법은 고역일 수밖에 없습니다. 머리가 일찌감치 스트레스를 받죠. 제가 하고 싶은 이야기는 '몸 풀기' 차원의 활동이 필요하다는 겁니다. 저의 경우에는 그게 언어 공부일 뿐이고요. 각자 자기 자신에게 맞는 공부법이 있습니다. 그것을 알아가는 첫 단계가 진정한 공부의 시작입니다.

라틴어로 '공부하다'란 동사의 원형은 '스투데레 studere'이고 여기에서 영어의 스터디study'가 유래했습니다. 본뜻은 '전념하여 노력하다. 갈구하며 몰두하다'로, 무언가를 간절히 바라며 노력하는 것이 '공부하다'라는 뜻입니다. 우리나라에서 퇴계의 '경'사상을 학습법에 적용하면 “한곳에 몰입하여 다른 쪽으로 마음을 쓰지 않는 것"으로 해석할 수 있는데, 퇴계는 이를 학습의 으뜸 중의 으뜸으로 꼽았습니다. 퇴계가 지인에게 보낸 편지에서 “마음에 있는 것과 사물에 있는 것이 두 가지가 아님을 분명하고 투철하게 알아야 한다”라고 한 것과 맥이 통하는 말입니다. 아울러 그는 “공부가 몸에 배도록 익히는 작업이 중요한데 익히는 일은 어떤 것이든 하나에 몰입하는, 이른바 정신 집중이 가장 좋은 방법”이라고 전했습니다.

각자에게 맞는 공부 방법을 찾아가는 첫 단계가 공부의 시작이며, 이를 통해 우리는 '나'에 대해서도 좀 더 알아가게 됩니다. 나에게 맞는 공부 방법이 무엇인지 살피다 보면 내가 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는지 알게 됩니다. 또 어떤 때 집중이 잘되고 어떤 때 안 되는지도 알 수 있고요.

이런 훈련은 나아가 인간관계에서 나의 태도, 나의 대화법 등 인생의 많은 것들을 생각하게 합니다. 살아가는 데 중요한 것은 타인의 방법이 아니라 나의 방법이 무엇인지 끊임없이 묻고 찾아야 한다는 겁니다. 남다른 비결이나 왕도가 없다는 사실은 우리를 힘들게 하지만 그렇기에 묵묵히 해나가는 수밖에 없습니다.

살아가는 데 중요한 것은 타인의 방법이 아니라 나의 방법이 무엇인지 끊임없이 묻고 찾아야 한다는 것입니다. 남다른 비결이나 왕도가 없다는 사실을 우리를 힘들게 하지만 그렇기에 묵묵히 해나가는 수밖에 없습니다. 누가복음 13:33 말씀은 헤롯왕이 죽이려 한다는 말을 전해 듣고도 예수님이 예루살렘으로의 입성을 강행하시며 하신 말씀인데, 자신의 방법으로 자신의 길을 묵묵히 걸어가는 인간의 삶을 대표적으로 이야기합니다.

Verumtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare.

(베룸타멘 오포르테트 메 호디에 에트 크라스 에트 세쿠엔티 디에 암불라레)

사실은 오늘도 내일도 그 다음 날도 계속해서 내 길을 가야 한다.

여러분은 자기 자신의 길을 잃지 않고 잘 가고 있습니까? 그 길을 걸으며 무엇을 생각합니까? 그 길 위에서 지치지 않기 위해 무엇을 할 수 있을까요? 그리고 그 길 끝에는 무엇이 있을까요?

Lectio ⅩⅩⅣ. 진리에 복종하라! (Oboedire Veritati!)

중세 이후에 설립된 대학의 모토에는 '쉬엔티아(학문, 앎)', '베리타스veritas (진리)’, ‘사피엔티아 sapientia (지혜)', '룩스lux(빛)'라는 말을 자주 사용했고 그것을 대학의 표제어로 사용했습니다. 그 영향을 받아 하버드 대학교는 '진리 Veritas', 예일 대학교는 '빛과 진리lux et veritas', 서울대학교는 '진리는 나의 빛 Veritas lux mea’, 서강대학교는 ‘진리에 복종하라 Obedire veritari'를 표제어로 씁니다.

하지만 어떤 대학은 자기 대학만의 가치를 표제어로 쓰기도 합니다. 가령 옥스퍼드 대학교는 ’주님은 나의 빛Dominus illuminatio mea’, 펜실베이니아 대학교는 '양심이 없는 법은 공허하다 Leges sine moribus vanae’, 스웨덴의 룬드 대학교는 '각자에게 각자의 것을 Suum cuique' 이라는 표제어를씁니다.

대학은 진리를 추구하는 전당이 되어야 한다는 취지에서 너도 나도 '진리'라는 말을 대학의 표제어로 둡니다. 이것은 요한복음 8장 32절에 있는 “진리가 너희를 자유롭게 할 것이다” 라는 내용에서 영감을 받은 것입니다. 그래서 연세대학교와 독일의 프라이부르크 대학교는 이 내용을 그대로 대학의 모토로 삼았습니다. 다만 프라이부르크 대학교는 라틴어로 쓰지 않고 독일어로 “디 바르하이트 비르트 오이히 프라이 마헨Die Wahrheit wird euch frei machen” 이라고 씁니다.

“진리란 무엇인가 Quid est veritas?” 진리, 즉 베리타스'는 '참되고 진실한 것을 가리키는 형용사 '베루스verus'에서 나왔고 형용사 '베루스'에서 '참, 사실, 진실, 진리'를 의미하는 '베룸verum’, ‘베리타스'라는 말이 파생됩니다. 여기에서 이탈리아어의 베리타verita’, 프랑스어의 '베리테verite‘, 스페인어의 ‘베르다verdad‘, 포르투갈어의 ’베르다지verdade‘'가 나오고요. 라틴어를 배우게 되면 유럽어가 왜 쉽게 느껴지는지 이해할 수 있는 대목입니다.

'오보에디레 베리타티 Oboedire veritati'에서 '오보에디레'는 매우 옛날의 라틴어이고 후에 '오베디레'로 모음 축약 후에 영어 'obey'가 됩니다. 여기서 '오보에디레'는 능동명령이 아니라 '수동명령'입니다. 이유는 진리는 진리 그 자체이기 때문에 고개를 숙이는 것이지, 외부의 힘에 의해 고개를 숙이는 것은 이미 진리가 아니기 때문입니다. 진리가 무엇입니까? '진리'라는 표현은 종교와 함께 많이 사용됩니다.

저는 종교란 마치 한 무리의 사람들이 휴식을 취하는 정원과 같다고 생각해요. 여기에는 모든 종교를 통틀어 '종교'라는 아주 큰 정원과 각각의 종교라 할 수 있는 작은 정원이 있어요. 그리고 그 안에는 종과 수가 다른 식물들이 어떤 제한된 범위에서 자라고 있는 것이죠. 취향과 생각이 제각각인 식물은 동일한 정원에 뿌리를 내리기가 힘듭니다. 그래서 각각의 작은 정원에는 같은 생각과 같은 가치관을 가지고 있는 식물들만이 공존할 수 있는 게 아닐까요? 각자 자기가 뿌리 내리고 있는 그 정원만 옳다고 생각하기도 하지만 사실 우리는 더 큰 정원, 나아가 자연이라는 더 큰 세상 속에 살고 있기도 합니다. 정원 안에서 정원 밖을 꿈꾸며 살기도 하고요.

정원과 달리 자연에는 잡풀과 잡목이 따로 없습니다. 다 제각기 의미를 가지고 있는 구성원이죠. 정원 안에서는 각각의 생각과 가치관에 어울리지 않는 식물들은 뽑아내야 할 잡초에 불과하지만 더 넓은 자연에서는 그 어느 것도 잡풀, 잡목인 것이 없습니다. 제각각의 정원들이 자기들의 '진리'를 이야기합니다. 하지만 더 넓은 자연에서는 '틀렸다'가 아니라 다르다'라는 것, '틀린 존재'가 아니라 '다른 존재'라는 것을 인정받습니다. 그런 자연 같은 분위기가 조성될 때에야 비로소 진리는 진리 그 자체로 받아들여지지 않을까요? 그래야 그 자체로 복종할 수밖에 없는 “오보에디레 베리타티"를 말할 수 있지 않을까요?

'진리에 복종하라 Oboedire Veritati!' 이 말을 생각하면 “지금 나는 어느 정원에 있는가?” 하고 묻게 됩니다. 그리고 다시 “지금 나는 그 정원에서 무엇을 동경하며 꿈꾸는가?” 하고 묻게 돼요. 여러분은 어떻습니까? 지금 어디에 서 있나요? 그곳에서 무엇을 꿈꾸고 있습니까?

Lectio ⅩⅩⅤ. 모든 사람은 상처만 주다가 종국에는 죽는다 (Vulnerant omnes, ultima necat)

Vulneramt omnes, ultima necat.

(불네란트 옴네스, 울티마 네카트)

모든 사람은 상처만 주다가 종국에는 죽는다.

이 문장은 프랑스 바스피레네 지방의 위뤼뉴Urrugne 교회 한편에 있는 해시계에 새겨진 문장이라고 합니다. 라틴어에는 '상처' 자체를 의미하는 단어가 많습니다. 훌쿠스hulcus, 플라가plaga, 투르페도turpedo, 울체라티오ulceratio, 불네라티오 vulneratio, 불누스vulnus 등이 있고, 상처와 연관된 단어도 무척 많습니다.

vulnusculum 불누스쿨룸 가벼운 상처,

stigma 스티그마 그리스도의 상처, 그리스도의 다섯 군데의 상처,

ciatrices 치아트리체스 덧난 상처,

combustum 콤부스툼 덴 상처,

trauma 트라우마 많은 상처,

transpunctio 트란스푼크티오 깊은 상처

라틴어에 상처 자체와 상처와 관련된 용어가 많은 것은 수많은 전쟁과 검투 경기 때문에 생긴 외상 환자가 많았기 때문입니다. 그래서 상처가 생긴 원인에 따라 상처의 명칭이 다 달랐어요.

hulcus 훌쿠스 궤양, 종기로 인한 상처,

plaga 플라가 타박상, 질병, 전염병,

turpedo 투르페도 오점이나 가증스러운 일로 인한 상처,

ulceratio 울체라디오 궤양, 종기로 인한 상처,

Vulneratio 불네라티오 / vulnus 불누스 명예훼손으로 인한 상처,

라틴어는 신체적인 상처와 정신적인 상처를 구분하여 표현했어요. '불네라티오'와 '불누스'가 대표적으로 치욕이나 명예 손상, 체면을 구겨서 생긴 아픔이나 고통을 나타냅니다. 우리가 일상에서 종종 듣고 말하는 "나 상처 받았어" 라는 표현에 해당되는 단이죠.

인간은 정말 타인에게 상처만 주다가 가는 걸까요? 제가 누군가로부터 상처받고 온 어느 날 밤에 제가 상처받은 내용에 대해 곰곰이 생각해보았습니다. 처음엔 제게 상처 준 사람에게 마음속 깊이 화를 내고 분노했어요. 그의 무례함에 섭섭한 감정을 넘어 치욕을 느끼기도 했고요.

하지만 시간이 흘러 다시 생각해보았습니다. 그가 과연 나에게 상처를 주었나?' 하고요. 제 마음을 한 겹 한 겹 벗겨보니 그가 제게 상처를 준 것이 아니었습니다. 그의 행동과 말을 통해서 제 안의 약함과 부족함을 확인했기 때문에 제가 아팠던 거예요. 다시 말해 저는 상처받은 게 아니라 제 안에 감추고 싶은 어떤 것이 타인에 의해 확인될 때마다 상처받았다고 여겼던 것이죠. 그때부터 저는 상처를 달리 생각하게 됐습니다. 대부분 스스로 몸과 마음에 상처를 주다가 자기 자신이 죽는 것은 아닐까 하는 생각이 들었어요.

하지만 어떤 경우에는 그 반대의 상황도 있었습니다. 누군가가 제게 다가와 화를 내며 제가 그에게 잘못한 일을 설명합니다. 그리고 저 때문에 상처를 받았다고 말해요. 그러나 듣고 보면 실제로 제가 그를 아프게 한 것도 있지만 더 많은 경우 제가 그랬던 것처럼, 그도 저를 통해서 숨기고 싶은 어떤 부분과 직면했을 때 상처받았다고 말하고 있었습니다.

우리 마음에는 철도의 선로와 같은 길이 놓여 있어요. 우리가 타인을 통해 자기 안의 약함을 확인할 때마다 마음속의 선로는 제각기 다른 방향으로 향하는 것 같아요. 어떤 사람은 모든 잘못을 타인의 탓으로 돌리고, 어떤 사람은 모두 자기 탓이라고 생각해요. 그래서 때로는 마음에도 선로 전환기 같은 것이 있었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 누군가로 인해 상처받았을 때, 그래서 내 안의 약함을 볼 때 기차가 '내 마음의 역'으로 향할 수 있도록 선로 전환기를 작동하는 것이죠. 이게 올바로 작동해서 상처를 통해 자기가 누구인지, 자기가 진정 원하는 것은 무엇인지, 무엇을 위해 살아야 하는지 깨달아야 하지 않을까요? 마음의 분별, 마음의 선로 전환기, 그것이 제대로 작동할 때 우리는 무작정 상처받았다고 말하지 않을 것입니다.

그런데 이런 생각은 신체적, 물리적 나이가 해결해주는 것 같지는 않습니다. 나이가 많은 사람이 나이가 어린 사람보다 꼭 성숙한 것도 아니고, 나이가 어리다고 사고의 폭이 좁은 것도 아니기 때문입니다. 분명한 것은 쉽지 않지만 상처가 꼭 피해야 할 어떤 것은 아니라는 겁니다. 상처는 나의 약점이나 단점을 확인시켜주고 그것을 통해 자신을 더 잘 알게 되니까요. 마음의 분별, 마음의 선로 전환기, 그것이 제대로 작동할 때 우리는 무작정 상처받았다고 말하지 않을 겁니다.

오늘날의 우리 사회는 마치 폭발 직전의 폭주 기관차처럼 앞만 보고 달려가고 있다는 느낌입니다. 하지만 삶에는 간이역 같은 휴게소가 필요합니다. 제 경우에는 상처가 오히려 그런 간이역 같은 휴게소가 되어주었습니다. 멈춰 서서 제 안을 들여다보게 해주었으니까요. 그래도 때로는 '이 간이역 그만 좀 나왔으면 좋겠다!' 라고 생각합니다. 아픈 건 아픈 거니까요. 그렇지 않나요? 이 간이역을 지나고 또 지나면 제가 닿을 종착역도 어디쯤인가 있을 겁니다.

오늘 여러분이 잠시 머문 간이역은 어디인가요? 그곳은 어떤 풍경을 가지고 있나요?

Lectio ⅩⅩⅥ. 사랑하라, 그리고 네가 하고 싶은 것을 하라 (Dilige et fac quod vis)

타클라마칸 사막에 우연히 가보게 되었습니다. 사실 전부터 사막에 가보고 싶었습니다.

왜 신에 대한 믿음, 즉 신앙은 풍요로운 땅보다 사막과 같이 거칠고 메마른 땅에 그렇게 쉽게 뿌리를 내리고, 또 뿌리를 내렸다 하면 그렇게도 깊이 뿌리박히는지 궁금했어요. 아마도 사막의 자연적인 환경과 깊은 연관이 있을 겁니다. 사막을 여행해본 사람은 알겠지만 사막 한가운데 섰을 때 인간의 시선이나 생각을 가로막는 인위적인 장애물은 어떤 것도 존재하지 않습니다. 사막에서 인간의 명상을 방해하는 것은 아무것도 없고 인간은 절대적인 나약함 속에서 절대 자연의 무한과 마주하고 있다는 생각만 듭니다. 물론 지금이야 관광지로 변해버린 사막은 그저 돈에 눈먼 곳일 수도 있고, 현실이 사막이 아니라 정신이 사막이라고 실망할 수도 있어요. 얼른 그곳에서 벗어나고픈 생각밖에 들지 않을 수도 있습니다.

하지만 고대부터 수많은 은수자와 독수자들이 진리를 찾아, 또 신을 찾아 사막으로 갔습니다.

그리고 사막의 거친 자연환경은 인간을 정화하고, 그 과정을 거친 인간은 스스로가 선택받은 인간이라고 생각하게 됩니다. 유대인만 하더라도 그들이 말하는 40년 동안의 사막의 방랑을 통해, 곧 살아남기 위한 맹렬한 투쟁을 거쳐 육체적 조건과 덕성을 갖춘 선별된 민족이라는 의식을 갖게 됐어요. 아마도 사막에서는 종교도 이와 비슷한 것 같아요. 사막에서 모든 신앙은 인간의 마음에서 자라나 하늘의 신에게 닿는 담쟁이 덩굴과 같습니다. 그래서 사막에서 모든 종교는 진실한 것이 되지요.

사실 대부분의 인간은 아라비아 반도의 뜨거운 모래땅에서 예언자들이 만났던 신에게 기도합니다. 아라비아의 모래땅에서 인간은 유대교, 그리스도교, 이슬람교의 신과 조우했습니다.

타클라마칸 사막은 중국 신장 위그루 지역의 돈황과 내몽골 및 중국의 경계에 있는 우루무치 사이에 위치한 사막입니다. 우리에게는 '실크로드'로 잘 알려져 있는 이 길은 불교와 이슬람교가 만나고 당나라의 현장법사가 그 길을 통해 인도로 유학을 갔다고 전해집니다.

당시 로마에서 공부를 끝내고 싶었으나 그렇게 하지 못하고 돌아온 나의 처지가 마치 나라의 반대에도 불구하고 인도로 공부하러 떠난 현장법사의 처지와 비슷하다는 사실에 공감하게 됐습니다. 이런 여러 가지 이유로 저 역시 타클라마칸 사막으로 향하게 됐습니다.

그러나 사막에 도착하자 예상 밖의 곤경에 처하게 됐습니다. 아니, 예상했어야 했어요. 그곳의 공기는 우리나라와는 다르다는 것을 미리 알고 준비했어야 했습니다. 차에서 내리자마자 숨을 못 쉴 정도로 답답함이 확 밀려왔습니다. 마치 한증막에 들어온 것처럼 후텁지근하고 가슴이 갑갑해졌어요. 밤새 기차와 버스로 이동하는 것도 무리였는지 여행에 집중하기 어려웠죠.

여행 마지막 날에는 가이드가 현장법사가 걸어갔던 길이라며 버스에서 내려 직접 걸어보라고 권했는데요, 그곳은 중국 둔황 시에서 남쪽으로 5킬로미터 떨어진 곳에 있는 밍사산鳴沙山이었습니다. 발밑의 모래가 미끄러져 아래로 내려가면서 소리를 내는 것이 마치 모래가 우는 소리처럼 들린다고 해서 붙여진 이름입니다. 동서의 길이가 무려 40킬로미터, 남북의 너비가 20킬로미터 정도 되며, 주봉은 해발 1,240미터였습니다. 멀리서 보면 당장이라도 하늘로 날아오를 듯한 금룡을 연상시키고, 가까이에서 보면 거대한 비단폭이 사막에 가로 펼쳐진 것처럼 경치가 웅장하고 아름다운 곳이었어요.

하지만 모래가 산처럼 쌓여 있는 길을 그냥 바라보는 것과 걸어가는 일은 아주 다른 일입니다. 모랫길은 눈길을 걷는 것보다 훨씬 어렵고 힘들었어요. 저는 길을 오르다 얼마 못 가 의식을 잃고 쓰러졌습니다. 결국 견디다 못한 심장이 발작을 일으켜 저를 타클라마칸 사막 위에서 넘어뜨린 것입니다. 먼저 올라가다가 제가 안 보이자 다시 내려왔던 어느 부인은 너무 놀라서 눈물을 흘렸습니다.

저는 여행객 중 한 분의 엄청난 인공호흡으로 의식을 되찾을 수 있었습니다. 아무것도 기억이 나지 않지만 다만 무의식 속에서 변이 나오려고 해서 '이러면 안 돼'라고 계속 생각했던 것 같습니다.

왜 그랬는지 몰라도 그러면 죽는다는 생각을 했어요. 얼마간의 시간이 지나 꼬르르르' 하며 뭔가가 내려가는 느낌이 들었고 의식이 깨어났습니다. 의식은 되찾았지만 쉽게 걸을 수는 없었습니다. 가마꾼을 불러 가마를 탄 채 지역의 허름한 시골 병원으로 옮겨졌습니다. 응급처치를 하고 안정을 되찾았지만 일행에게 폐를 끼치면 안 될 것 같아 그 이후로는 줄곧 호텔에 머물렀습니다. 그곳에 머물면서 그동안 살아온 제 삶을 통째로 고민해보게 됐습니다.

그때 저는 '기억memoria'에 대해 생각했습니다. 나중에 죽어서 하늘에 갔을 때 신은 무엇을 기준으로 나를 판단할까? 나조차 기억하지 못하는 몇 날 몇 시에 내가 저질렀던 인간적인 실수들과 교회가 말하는 죄를 읊으며 나를 판단할까? 하지만 저는 인간을 사랑하는 신이라면 제 기억을 기준으로 물어볼 것 같았습니다. 이 땅에서 용서하지 못하고 불편하게 품고 간 기억과 아픔들이 무엇이냐고 물어볼 것 같았어요. 그래서 이 생에서 삶의 기억을 정화시킬 필요가 있다고 느꼈습니다. 좋은 기억만 가지고 가야겠다는 생각을 그때 절실히 하게 됐습니다.

“너희가 무엇이든 땅에서 매면 하늘에도 매여 있을 것이며 땅에 풀면 하늘에서도 풀려 있을 것이다.” 마태복음 18장 18절 말씀입니다.

이런 성경구절을 읽으며 '내 기억을 정화시키자고 결심했습니다. 나쁜 기억이라면 좋은 기억으로 정화시키고 좋은 기억이 없다면 좋은 기억을 만들자고 생각했어요. 그런데 좋은 기억을 만들려면 어떻게 해야 할까요? 저는 결국 제 인생은 한 번뿐이니까 제가 지금 하고 싶은 것을 못해서 나쁜 기억을 품고 가기보다, 차라리 그냥 하고 싶은 것을 충실히 하자고 생각했습니다.

Dilige et fac quod vis.

(딜리제 에트 팍 쿼드 비스)

사랑하라, 그리고 네가 하고 싶은 것을 하라.

아우구스티누스의 『페르시아 사람들을 위한 요한 서간 강해』에 나오는 말입니다. 저는 사막에서의 경험을 통해 어떤 비난을 받든 중단했던 공부를 마치기로 결심했고 다시 로마로 떠나기로 결정했습니다. 결국 죽을 뻔했던 타클라마칸 사막 한복판에서 제게 가장 절실한 것이 무엇인지 깨달았던 겁니다.

그리고 우리가 잘 아는 율리우스 캐사르의 이 말이 운명처럼 다가왔습니다.

“주사위는 던져 졌다 (가라) Alea iacta est! 알레아 이악타 에스트"

ALEA : 주사위(여성 명사; 놀이, 운수, 도박 등의 의미도 있음), IACTA : iacto(던지다)의 수동 분사. EST : sum(영어의 be 동사)의 3인칭 현재 단수. 결단을 내렸으면 망설이지 말라는 뜻입니다.

우리 모두는 생을 시작하면서 삶이라는 주사위가 던져집니다. 어른들에게 물어보세요. 돌이켜보면 시간은 그렇게 많이 남아 있지 않다고 입을 모아 말할 겁니다. 신에게도 물어보고 싶습니다. 제게 남은 시간은 얼마만큼이냐고요. 하지만 신은 침묵으로 답하겠죠.

누구도 자기 생의 남은 시간을 아는 사람은 없습니다. 그러니 그냥 그렇게 또박또박 살아갈밖에요. 곁에 있는 사람을 사랑하고 내가 하고 싶은 것을 충분히 하기에도 부족한 시간입니다. 그래서 우리는 스스로에게 자주 물어보아야 합니다.

나는 매일매일 충분히 사랑하며 살고 있는가? 나는 남은 생 동안 간절하게 무엇을 하고 싶은가? 이 두 가지를 하지 않고도 후회하지 않을 수 있을까?

Lectio ⅩⅩⅦ. 이 또한 지나가리라! (Hoe quoque transibit!)

저는 아침에 일어나면 오늘은 어떤 공부를 얼마만큼 할 것인가를 생각합니다. 아니, 어젯밤 이미 하루 일과를 마치고 잠자리에 들 때 오늘은 이만큼 했으니 내일은 이만큼 해야겠다는 계산을 해요.

하지만 처음의 결심과 달리 일상은 제가 세운 계획을 이러저러한 이유로 번복하게 합니다. '오늘은 이러니 내일 하자' 하고 쉽게 내일로 미뤄버립니다. 그러면서 마냥 마음이 편한 것은 아니지만 다시 한 번 '그래 내일 하자!' 하고 마는 것이죠.

오늘 할 일을 내일로 미룬다? 얼핏 생각하기에 이 말은 썩 바람직하지 않아 보입니다. 우리는 늘 '오늘 할 일은 오늘 하자'라는 말에 익숙해져 있으니까요. 하지만 저는 학생들에게 오늘 할 일 내일로 미루자고 말합니다. 단, 미뤄야 하는 일을 미루자는 말입니다. 잠깐 생각해보세요. 여러분은 어떤 일을 내일로 미루고 싶은가요? 우리가 내일로 미룰 수 있는 일들은 무엇일까요? 만일 누군가가 저에게 미루고 싶은 일이 무엇이냐고 묻는다면 전 주저 없이 대답할 거예요. “절망하고 포기하고 싶은 마음을 내일로 미룰 겁니다"라고요.

뭔가 다들 김빠진 표정으로 뻔한 소리라고 생각할 것 같습니다.

하지만 전 이런 생각을 해봐요. 오늘 할 공부와 할 일들은 “그래, 내일 하지 뭐!”라고 말하면서 포기하고 싶은 마음, 절망스러운 마음은 왜 내일로 미루지 못할까, 하고요. 분노와 같은 부정적인 감정들도 마찬가지입니다. 지금 당장 해결되지 않는 문제임에도 사람들은 그것에 마음이 사로잡혀 힘들어하고 또 힘들어합니다.

인간은 매일 영양분을 섭취해야 살 수 있습니다. 그건 부족해서도 안 되고 넘쳐서도 안 됩니다. 하지만 매일 섭취하고 수용할 수 있는 영양분만 한계치가 있는 것은 아닙니다. 우리가 겪고 받아내야 할 감정도 매일 수용할 수 있는 한계치가 있어요. 하루 분량의 한계를 넘은 감정은 내일로 넘길 수밖에 없죠. 전 그런 많은 부정적인 감정들 중에서도 절망과 포기하고 싶은 마음을 맨 앞에 둡니다.

마태복음 6:34 말씀입니다.

Nolite ergo esse solliciti in crastinum crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipse sufficit diei malitia sua.

그러므로 내일 일은 걱정하지 마라. 내일 걱정은 내일에 맡겨라. 하루의 괴로움은 그날에 겪는 것만으로도 충분하다.

신앙의 삶이 실현되면 인간이 내일의 근심에서부터 해방되어 오늘을 자신 있게 살아갈 수 있을 것입니다. 기본적으로 삶을 선물로 받아들이는 믿음 안에서 살아야 내일 일을 걱정하지 않을 것입니다.

제가 보기에 이 문장은 하루의 고통을 감내할 수 있는 인간의 임계치를 드러내주는 말 같습니다. 인간은 하루에 자신이 수용할 수 있는 감정의 한계치를 넘으면 겸허하게 그 감정을 내일로 넘겨야 합니다. 하지만 현실적으로 쉽지 않습니다. 무엇 하나에 꽂히면 하루종일 온통 그 생각뿐이고 잠도 잘 이루지 못해요. 하지만 우리가 오늘 할 일을 내일로 연기하듯이 매일매일 부정적인 마음도 늘 그 다음 날로 연기한다면 어떨까요? 절망, 지금 당장이라도 포기하고 싶은 마음, 누군가에 대한 분노와 같은 것들을 내일로 미룬다면요?

한 사람의 책꽂이에 꽂힌 책은 그 사람을 말해주는 단서라고들 합니다. 수많은 책들 중에서 관심이 가고 읽고 싶어서 고른 것이기 때문입니다. 그 사람이 읽은 책은 그 사람을 말해주는 아주 좋은 도구라고 생각해요. 그런데 그 사람에 대해 알 수 있는 또 다른 것이 있어요. 바로 그 사람의 기본적인 표정입니다. 링컨은 “나이 마흔이면 자기 얼굴에 책임을 져야 한다”라고 했어요. 그게 무슨 말이냐면 그 사람의 기본적인 성정과 감정들이 쌓여서 마흔이 되면 얼굴에 고스란히 드러난다는 뜻이에요..

화가 많고 부정적인 사람의 인상과 평소에 잘 웃고 삶이 긍정적인 사람들의 얼굴은 달라요. 그래서 저는 학생들에게 쉽지만 어려운 숙제를 가끔 내줍니다. 특별한 것은 없어요. 아침에 일어나 세수하러 갔을 때 세면대 위 거울 속에 서 있는 자신을 향해서 웃으라는 겁니다. 여러분도 한 번 해보세요. 쉬울 것 같지만 쉽지 않은 숙제예요. 아침에 일어나자마자 거울 속에 비친 자신의 모습은 어떤가요? 뜨다 만 눈, 까치집 지은 머리, 가끔은 침 자국이나 베개에 눌린 자국도 있을 거예요. 그런데 생각해보세요. 그런 자신의 얼굴을 누군가 바라본다면 어떤 마음이 들까요? 그리고 그런 자기 자신을 바라볼 때는 어떤 마음이 드나요?

아침에 일어나 세수할 때 거울 속에 비치는 자신을 보고 웃는 것은 나 자신에 대한 위로와 격려입니다.

희망과 기쁜 일보다 절망과 고통스러운 일이 많을수록 그러한 자기 긍정이 필요합니다. 또한 그런 자기 자신에게 웃어주듯이 또 다른 타인에게도 웃어줄 수 있었으면 하는 바람이자, 그렇게 하겠다는 의지이기도 합니다. 우리가 절망하고 포기하고 싶은 마음을 내일로 미룰 수 있는 힘은 끊임없이 자신에게 웃음을 주는 내가 존재할 때 가능합니다.

그러나 지금 당장 힘들어 죽겠는데 그런 힘이 어디에서 나오느냐고 반문하는 분들도 있을 겁니다. 그럴 때 이 단순한 말 한 마디를 생각합니다.

Hoc quoque transibit!

(혹 쿠오퀘 트란시비트!)

이 또한 지나가리라!

지금의 고통과 절망이 영원할 것 같지만 그렇지 않아요. 어디엔가 끝은 있습니다. 우리는 지금 당장 마침표가 찍히기를 원하지만 야속하게도 그게 언제쯤인지는 알 수 없어요. 다만 분명한 것은 언젠가 끝이 날 거라는 겁니다. 모든 것은 지나갑니다. 그러니 오늘의 절망을, 지금 당장 주저앉거나 도망치고 싶은 마음을, 끝 모를 분노를 내일로 잠시 미뤄두는 겁니다. 그러다보면 어느 순간에 나를 괴롭혔던 그 순간이, 그 일들이 지나가고 있음을, 지나가버렸음을 알게 될 겁니다.

우리가 한 가지 더 기억할 것은 그 말 그대로 기쁘고 좋은 일도 머물지 않고 지나간다는 것입니다. 그렇게 생각하면 허망하죠?

그래서 가장 좋은 것은 기쁘고 행복한 그 순간에는 최대한 기뻐하고 행복을 누리되, 그것이 지나갈 때 그걸 당연하게 받아들이는 겁니다. 그리고 언젠가 다시 돌아와 웃을 수 있는 순간을 위해 지금을 살면 됩니다. 힘든 순간에는 절망과 포기하고 싶은 마음을, 분노를 잠시 내일로 미뤄두는 겁니다. 그 순간들이 지나가기를 기다려 보는 것이죠.

세상에 지나가지 않는 것이 무엇이고 변하지 않는 것은 무엇이겠습니까? 모든 것은 지나가고 우리는 죽은 자가 간절히 바란 내일이었을 오늘을 살고 있습니다. 지나가는 것들에 매이지 마세요. 우리조차도 유구한 시간 속에서 잠시 머물다 갈 뿐입니다.

Lectio ⅩⅩⅧ. 삶이 있는 한, 희망은 있다 (Dum vita est, spes est)

가끔 마음이 지치고 힘들 때 알제리 아인세프라에서 일하고 있는 친구로부터 시가 적힌 편지가 날아옵니다. 하나를 소개해봅니다.

나는 더 이상 목이 마르지 않다!

절망에 늘 지쳐 있었다.

그러다가 그 절망에 눌려 희망의 끈마저 내려놓고 싶을 때면

신은 어김없이 사탕을 주었다.

오래가지는 않지만 사탕은 충분히 맛있었다.

다시 지리한 절망의 공세는 강렬했고

작심삼일의 내 영혼은 어느새 바닥을 향하고 있을 무렵

조금 더 큰 사탕이 운명처럼 다가왔다.

조금 더 견디어낼 만큼 큰 사탕이었다.

드리워진 낚싯대에 고기는 잡히지 않고

견디고 견디는 지리한 시간만이

한여름의 사막 위를 오아시스가 어디인지도 모른 채

그저 습관처럼 나는 조금은 느슨하게

그러나 여전히 포기하지 않는다고 소리를 지른다.

그러다가 시원한 장대비가 내 몸을 감는다.

나도 모르게 절망이 친구가 되어 춤을 함께 추고 있었다.

바보처럼 미친놈처럼……….

한 끼의 밥을 신성하게 바라보게 된 나는

절망의 공세가 무서울수록

신은 숨겨둔 내 마음속의 가난함을 열어주어

절망과 친구가 된 내 삶을 축하해준다.

내가 힘들수록 신은 가까이 있고,

난 이제 절망을 귀한 친구처럼 받들어 모신다.

해는 찬란하고 바람은 시원하며

가난하지만 부자인 사지 멀쩡한 나는 더 이상 목이 마르지 않다!!

신을 보채지 않으며 절망을 멀리하지 않으며 사막을 또 걷는다!!

지금까지 언제나 신은 저를 배신하지 않았어요. 그저 그의 시간과 나의 시간이 달랐을 뿐입니다.

신은 언제나 인간의 계획보다 더 오랜 시간을 두고 미래를 봅니다. 그러니 인간으로서 신의 시간과 뜻을 헤아린다는 것은 가능하지 않은 일일 겁니다.

그럼에도 불구하고 인간은 언제나 꿈꾸고 희망합니다. 희망, 참 아름답고도 허망한 단어입니다. 그것만큼 인간을 끊임없이 괴롭히는 것도 없으니까요. '될 것이다, 좋아질 것이다, 나아질 것이다, 기다리면 될 것이다', 이런 말들을 되뇌면서 고통을 참고 바스러지게 애를 씁니다. 그러나 기약이 없는 것이기에 때로는 희망 고문이 되어버립니다. 라틴어 명구 중에도 희망과 관련된 것들이 참 많아요.

Dum vita est, spes est.

(둠 비타 에스트, 스페스 에스트)

삶이 있는 한, 희망은 있다.

Dum spiro, spero.

(둠 스피로, 스페로)

숨 쉬는 동안 나는 희망한다.

Dum vivimus, speramus.

(둠 비비무스, 스페라무스)

살아 있는 동안, 우리는 희망한다.

희망은 라틴어로 스페스spes 인데요, ‘기대하고 바란다'라는 뜻으로 인도 유럽어 spél-s'에서 왔습니다. 반대로 기대하고 바라는 것이 무너지는 순간 절망에 빠지는데, 그래서 라틴어로 절망은 '희망이 거두어진 것'이라는 의미로 '데스페라티오 desperatio’라고 합니다. 그리고 이것은 영어의 '데스퍼레이션 desperation'이 됩니다.

그런데 한 가지 생각해보아야 할 것은 희망을 말하기에 전제되는 것이 있다는 겁니다.

바로 '삶'입니다. 살아 있는 사람만이 오직 희망을 말할 수 있습니다. 살아 있어야 다른 것을 꿈꿀 수 있고, 크고 작은 것들을 희망할 수 있습니다. 훗날 성공해서 부자가 되는 것이든, 사랑하는 사람과 결혼하는 것이든 혹은 자유롭게 세계 일주를 하는 것이든 그것이 무엇이든 간에 모든 건 살아 있어야 가능하다는 겁니다.

한 번도 죽음을 생각해본 적이 없다면 다행이겠지만, 여러분 중 누군가는 삶이 고통스러워 죽음으로 도망치고 싶다고 생각해본 적이 있을지도 모르겠습니다.

가톨릭에서는 자살을 금기시합니다. 자살은 죽어서도 용서받을 수 없는 죄에 해당해요. 그러나 저조차도 너무 힘들고 괴로워서 그 선택을 생각했던 적이 없지 않습니다. 그 무엇이기 이전에 저 역시 참으로 약한 인간이기 때문입니다. 그러나 그런 순간들에 이 두 문장을 떠올리자 삶으로부터 발을 뗄 수 없었습니다.

Letum non omnia finit.

(레툼 논 옴니아 피니트)

죽음이 모든 것을 끝내지 않는다.

Dum vita est, spes est.

(툼 비타 에스트, 스페스 에스트)

삶이 있는 한, 희망은 있다.

인간은 어차피 죽습니다. 그럼에도 그 죽음이 모든 것을 끝내지 않는다고 해요. 살아 있는 한 희망이 있다고 합니다. 가만히 생각해보면 그 말을 부인할 수 없어요. 가깝게는 대를 이은 장인들을 생각해 보세요. 스승이 죽는다고 해서 그가 가진 기술이 끝나는 게 아닙니다. 그 다음, 그 다음으로 이어져 내려가죠. 나의 시간과 신의 시간은 다릅니다.

인간은 영원으로부터 와서 유한을 살다 영원으로 돌아가는 존재입니다. 영원이 신의 시간이라면 유한은 인간의 시간일 겁니다. 나는 '지금, 여기에서' 고통스러우나 신의 시간 속에서 보면 그저 흘러가는 한 점과 같을 거예요. 그것이 현실이라면 스스로 더 작고 보잘것없는 존재로 사라지고 싶지는 않았습니다. 우리는 그저 우리에게 주어진 것을 하고, 우리 앞에 놓인 빈 공간을 채워갈 뿐입니다.

그래서 제 희망은 삶이 죽음이라는 선택을 강요할 때 죽지 않고, 사는 것입니다.

그게 저의 최고의 희망입니다. 저에게 희망이란 이루고 싶은 무언가, 어떤 것에 대한 기대와 그것이 충족되기를 바라는 마음, 그런 것들이 아닙니다. 그저 '희망' 그 자체로 저를 살게 하는 것이고 살아 있게 하는 겁니다. 그것이 제가 죽음을 마주했을 때 얻은 깨달음입니다.

내가 책의 저자라면, 나는 사람들의 다양한 죽음을 기록하고 또 논평할 것이다. 죽음을 기르치는 사람은 동시에 삶도 가르쳐야 할 것이다.

- 미셸 드 몽테뉴, 수상록, <철학을 연구하는 건 죽음을 공부하는 것이다〉 중에서

그래도 지금 이 순간의 희망을 말해보라고 한다면, 살아 있되 바람과 같은 삶을 사는 것이라고 말하겠습니다. 인간이 구분지은 경계, 신의 뜻과는 무관한 인간의 욕망들, 불합리하고 불가해한 세상의 모든 것들을 자유롭게 스쳐지나가는 바람처럼 살면 참 좋겠다고요. 제가 인간인 한, 이 세상에 속해 있는 한 그게 불가능하다는 것을 알면서도 그런 꿈을 꿉니다. 그래서 '희망' 이겠지만 말입니다.

여러분은 무엇을 꿈꾸고 있습니까? 무엇을 희망하고 있습니까?

기타 참고 내용

Salus populorum suprema lex esto

(살루스 포플로룸 수프레마 렉스 에스토)

국민의 안전이 최상의 법이다.

ego sum lux mundi

(에고 숨 룩스 문디)

나는 세상의 빛이다.

amor vincit omnia

(아모르 빈치트 옴니아)

사랑으로 불가능한 일은 없다.

nunc nox, mox lux.

(눈크 녹스, 목스 룩스)

지금은 어두운 밤, 곧 밝은 날

animum fortuna sequitur

(아니뭄 포르투나 세퀴투르)

행운은 용기를 뒤따른다

si vis amari, ama

(시 비스 아마리, 아마)

사랑받고 싶다면, 사랑하라

Deus non indeget nostri, sed nos indigemus Dei.

신이 우리를 필요로 하는 것이 아니라, 우리가 신을 필요로 한다.

Dominus flevit. 주(主)가 우셨다.

Via Dolorosa 십자가의 길 (dolorosa 애통한 / 슬픈)

O vos omnes qvi transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicvt dolor mevs.

오, 길을 지나는 모든 사람들이여, 나의 고통과 같은 아픔이 있다면 주의를 기울여 보십시오.

videte 보라! (video의 명령형)* video 보다

visio 바라봄 / 직관 (vision의 어원)

Si Deus est, sensus eius summus est in minimis rebus.

신이 있다면 신의 큰 뜻은 '작은 것'에 있다.

Ne contemnatis unum ex his pusillis.

너희는 이 보잘것없는 사람들 가운데 누구 하나라도 업신여기는 일이 없도록 조심하라.

mysterium fidei 신앙의 신비

De carne Christi 그리스도의 육신

Credo quia absurdum est.

부조리(不條理) 하기 때문에 나는 믿는다.

compassio 연민 / 동정 * com- + passio 공동의 고통

cum ~와 함께 (com-, con-, co- 등이 파생), passio 고통 / 열정 / 수동 감정 (patior의 과거분사) * patior 견디다 / 고통받다 / 쾌락이나 욕정에 빠지다

Desidero ergo exerceo.

나는 욕망한다. 그러므로 나는 실천한다.

A fame, peste et bello, libera nos, Domine.

주여! 우리를 기근과 페스트, 전쟁에서 구하소서!

Habitus non facit monachum.

수도복이 수도승을 만들지 않는다.

Salomon quippe pacificus est Latine.

솔로몬은 라틴어로 "평화로운 사람"을 의미한다.

Questo lavoro e come il Duomo di Milano, non finisce mai!

이 일은 꼭 밀라노 대성당 같아. 결코 끝낼 수가 없어!

Auctoritas cereum habet nasum, id est in diversum flecti potest sensum.

권위는 휘기 쉬운 밀랍으로 된 코, 다시 말하면 권위는 여러 우유부단한 감정으로 기울어질 수 있다.

Timidus vocat se cautum, parcum sordidus.

소심한 사람은 자신을 신중하다고 부르고, 욕심쟁이는 자기를 검소하다고 칭한다.

Duodecim Tabulae 12 표법

Duomo 교회

secularism / secolarizzazione / laicite / laicita 세속주의

laicismo 평민주의 / 인민주의 / 정교분리(政敎分離)

freedom to believe and freedom to act

믿는 자유와 행동의 자유

Hominis timor coram Deo

신 앞에서 근심하는 존재

Nemo pius est qui pietatem metu colit. Cave putes quicquam esse verius.

두려움으로 종교심을 가꾸는 자는 결코 경건한 사람이 아니다. 이보다 진실한 말이 있으리라 생각지 말라.

La rarion di Stato 국가의 이유

Padre 파드레 (신부)

Don 본당 사목을 맡는 교구 신부에게 붙이는 호칭

Albornoz 알보르노즈 추기경

podesta 교황의 섭정관

Delegatus Apostolicus 사도좌 대리

plenipotenziario 전권 대사

ambassador 대사

nuntius 대사 (사람의 대리인) 신의 대리인은 천사.

protocol 의전/ 프로토콜 / 공식적 외교 문서

* πρωτόκολλον(n., prōtókollon) = 첫 번째의 πρῶτος(prôtos) + 접착제 κόλλᾰ(f., kólla) : 원본의 진위를 증명하기 위해 맨 앞에 붙이는 '공증 서류의 종이 한 장'

Defende non in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.

사탄과 악의 간계에서 저희를 보호하소서!

Gabriel 하느님의 사람, 영웅, 힘

Michael 누가 하느님 같으냐

Raphael 하느님이 고쳐주셨다 (여호와 라파)

치품천사 Seraphim

지품천사 Cherubim

좌품천사 Throni

권품천사 Principatus

능품천사 Potestates

역품천사 Virtutes

주품천사 Dominationes

대천사 Archangelus

천사 Angelus

De Imitatione Christi 그리스도를 본받아

Quandocumque homo inordinate aliquid appetit, statim in se inquietus fit.

인간이 무언가를 무질서하게 얻으려고 노력할 때마다, 즉시 그로 인해 불안해진다.

Etiam in confusione gradum unum facere

혼돈 속에서도 나아가는 발걸음

Quae stella viam meam regit?

나의 길잡이가 되어주는 별은 무엇인가?

Medicus curat, natura sanat.

의사는 돌보아주고, 자연은 치유한다.

Quam multi vocantur medici, qui curare non norunt?

의사라고 불리지만 치료할 줄 모르는 의사가 얼마나 많습니까?

grammatici 문법학자

retori 사학자

filosofi 철학자

honorarium 보수로 지급된 사례금

ars liberalis 자유직

munera publica 공적 부담

immunitas 면제특권

empirico 돌팔이 의사

Deus non indiget nostri, sed nos indigemus Dei

신이 우리를 필요로 하는 것이 아니라, 우리가 신을 필요로 한다.

Paradisus et infernus : in hominis animo differentia est.

천국과 지옥의 차이는 존재의 태도에서 온다.

인생에는 자신민이 연주할 수 있는 악보가 주어지고, 그것을 어떻게, 무엇으로 연주하는지는 개인 각자에 달린 문제다.

다른 사람이 나를 싫어하는 것은 당연한 일이니 두려워 말라.

'Others > 이것 저것' 카테고리의 다른 글

| 무지 알루미늄 만년필 일본 현지 구입 건 (0) | 2023.01.29 |

|---|---|

| 복면가왕 '신이 내린 목소리' 좋아하는 노래만... (0) | 2023.01.15 |

| 라틴어 추가 (0) | 2022.12.30 |

| 수학 용어... 영어로는? (0) | 2022.12.28 |

| 우리나라의 통계학은 경제학자에 의해 도입되었다? (0) | 2022.12.28 |

| 격언, 좋은 문장들 (placeholder, keep updated) (0) | 2022.12.28 |