<퍼온 글> <저는 날마다 읽어야 할 글입니다.>

아들에게 "남자답게 행동해라", "변명은 그만해라"라고 모질게 소리쳤습니다.

하지만 아들의 침대가 비고, 그 방에 영원한 정적이 찾아온 뒤에야 깨달았습니다.

저는 물에 빠져 허우적거리는 사람에게 왜 나오지 못하냐고 소리치고 있었던 겁니다.

제 아들 레오는 스물세 살이었습니다.

솔직히 말해 당시 제 눈에 비친 아들은 실패자였습니다.

저는 투박하고 소박한 사람입니다. 제가 자란 시대엔 땀 흘려 노력하는 것만이 정답이었습니다.

스물네 살의 저는 공장에서 일하며 내 집 마련의 꿈을 이뤘습니다. 낡은 트럭을 직접 고쳐 가며 불평 없이 살았죠. 열심히 일하면 하얀 울타리가 있는 집을 가질 수 있다는 것, 그것이 제가 믿어온 '미국식 삶'의 간단한 공식이었습니다.

그래서 레오를 볼 때, 저는 아이의 고군분투를 보지 못했습니다. 제 눈엔 그저 게으름만 보였습니다.

먼지 쌓인 대학 학위는 무용지물 같았고, 온종일 휴대폰만 붙잡고 배달 일을 하며 정오까지 늦잠을 자는 아들이 한심했습니다.

지하실에 살며 늘 헐렁한 후드티 차림으로 멍한 눈을 하고 있던 아들에게 저는 늘 잔소리를 퍼부었습니다.

"세상이 너한테 먹고살 권리를 공짜로 주진 않아, 레오."

커피잔을 탁자에 쾅 내려놓으며 덧붙였습니다.

"제대로 된 직업을 구해라. 좀 사람답게 살아보란 말이다."

제 인생을 송두리째 바꾼 그 화요일도 평소와 다름없었습니다.

저는 기름때 묻은 손으로 퇴근하며 고된 노동 뒤에 찾아오는 기분 좋은 근육통을 느끼고 있었습니다.

부엌에선 레오가 시리얼 그릇을 멍하니 바라보고 있었습니다. 저녁 6시였습니다.

"이제 일어난 거냐?"

짜증 섞인 목소리로 묻자 아들이 나지막이 답했습니다.

"아니요, 아빠. 방금 배달 몇 건 하고 돌아왔어요."

"배달?"

나는 코웃음을 쳤습니다.

"그건 직업이 아니라 취미지. 내가 네 나이 땐 주택담보대출도 있었고 곧 아이도 태어날 예정이었어. 넌 기름값도 제대로 못 내지 않니?"

레오는 숟가락을 내려놓았습니다. 얼굴은 창백했고, 전보다 훨씬 야위어 있었습니다.

"아빠, 요즘 세상은 살기 너무 힘들어요. 경력 없는 신입은 아무도 뽑지 않아요. 원룸 월세가 한 달에 280만 원이나 하는데, 도저히 감당할 수가 없어요."

"노력하면 안 되는 게 어디 있어!"

저는 쏘아붙였습니다.

"경제 탓, 사회 시스템 탓 좀 그만해. 중요한 건 끈기야. 90년대가 쉬웠던 줄 아니? 우리도 어떻게든 버텨낸 거야."

레오는 무거운 눈꺼풀을 들어 저를 올려다보았습니다.

졸린 게 아니라, 마치 무너지는 천장을 온 힘으로 떠받치고 있는 듯한 형국이었습니다.

"아빠, 저도 노력하고 있어요. 정말인데... 너무 피곤해요."

그 말에 저는 화가 치밀었습니다.

"피곤하다고? 차에 앉아 휴대폰만 만지는 게 뭐가 피곤해? 난 오늘 열 시간을 서서 일했어. 피곤한 건 나야! 넌 그저 의욕이 없는 것뿐이야. 먹여주고 재워주는 집이 있는데 뭐가 그렇게 힘든 척이냐?"

주방에 정적이 감돌았습니다. 냉장고 돌아가는 소리와 뉴스에서 흘러나오는 인플레이션 이야기만 공허하게 울렸습니다.

저는 아들이 반박이라도 하길 바랐지만, 그는 그저 고개를 끄덕일 뿐이었습니다.

"아버지 말이 맞아요."

그가 속삭였습니다.

"아버지 젊었을 때처럼 살지 못해서 미안해요. 다 제가 부족한 탓이에요."

그는 자리에서 일어나 제게 다가왔습니다.

그리고 열 살 이후 한 번도 한 적 없던 행동을 했습니다.

저를 안아준 것이었습니다. 꽉 안는 것이 아니라 제 어깨에 가만히 기대는 듯한 포옹이었습니다.

"이제 더 이상 아빠에게 짐이 되지 않을게요. 약속해요. 푹 주무세요."

저는 내심 속이 시원했습니다. 드디어 아들의 정신을 번쩍 들게 했다고 믿었으니까요.

이 세대 아이들에겐 이런 따끔한 충고가 약이라고 생각하며, 저는 좋은 아빠가 된 기분으로 잠자리에 들었습니다.

다음 날 아침, 집안은 비정상적일 만큼 고요했습니다.

오전 6시 30분, 아들을 깨워 산업단지 구직 현장에 데려갈 요량으로 지하실 문을 쾅쾅 두드렸습니다.

"레오! 일어나!" 대답이 없었습니다.

문을 밀고 들어간 방은 믿기지 않을 정도로 깨끗했습니다.

쌓여 있던 옷가지도 사라졌고, 침대는 군대 내무반처럼 반듯하게 정돈되어 있었습니다.

베개 위엔 휴대폰과 접힌 쪽지 한 장이 놓여 있었습니다.

겨울바람보다 매서운 한기가 등골을 스쳤습니다.

아들의 흔적은 어디에도 없었습니다. 제 낡은 픽업트럭도 사라진 상태였습니다.

떨리는 손으로 쪽지를 펼쳤습니다.

아빠, 아빠 눈에 제가 게으르고 약하게 보였다는 거 알아요. 저도 아빠처럼 강해지고 싶었어요. 정말이에요.

하지만 아빠가 올랐던 그 산에는 더 이상 길이 없어요.

올해 400군데가 넘는 곳에 지원했지만 아무도 저를 원하지 않았어요.

아빠한테 부끄러워서 차마 말할 수 없었어요.

학자금 대출 이자라도 갚으려고 하루 14시간씩 배달을 했지만, 밑 빠진 독에 물 붓기였어요.세상은 강한 자들의 것이라는 아빠 말이 맞아요.

그런데 저는 이제 더 이상 싸울 힘이 없어요.

트럭을 몰고 옛 다리로 갈게요.

이제 제 생활비는 걱정 안 하셔도 돼요. 사랑해요, 아빠.

목구멍에서 터져 나온 비명은 짐승의 울부짖음 같았습니다.

911에 신고를 하고 미친 듯이 다리를 향해 차를 몰았습니다.

강가에 도착했을 때 보인 것은 제가 고쳤다고 자랑했던 그 낡은 트럭이 진흙 덩이가 된 채 물 위로 인양되는 모습이었습니다.

저는 아스팔트 위에 주저앉았습니다.

저를 붙잡아준 경찰관은 제 손을 꼭 잡고 아무 말도 하지 않았습니다.

그로부터 6개월이 지났습니다.

사람들은 "잭, 네 잘못이 아니야. 우울증이 무서운 거지"라고 위로합니다.

하지만 저는 압니다. 제가 무슨 짓을 했는지.

나중에 확인한 아들의 통화 기록과 메일함에는 수백 통의 거절 메일이 가득했습니다.

제가 잠든 사이에도 아이는 밖에서 달리고 있었습니다.

저는 지나간 과거의 잣대로 아들의 절망적인 현재를 난도질했습니다.

2년 치 월급으로 집을 살 수 있었던 시대와 20년을 모아도 방 한 칸 얻기 힘든 시대의 차이를 외면했습니다.

레오에게 필요한 건 끈기에 대한 훈계가 아니었습니다.

"피곤하다"는 말이 "잠이 부족하다"는 뜻이 아니라 "더 이상 버틸 힘이 없다"는 절규임을 알아주는 아빠가 필요했던 겁니다.

이제 저는 매주 일요일 아들의 무덤을 찾습니다.

그리고 듣지 못할 아들에게 미안하다고, 정말 미안하다고 말합니다.

세상에는 제 아들 같은 아이들이 너무나 많습니다.

우리보다 훨씬 치열하게 살지만 보상은 절반도 되지 않는, 고립된 디지털 사회의 무게를 견디는 젊은이들 말입니다.

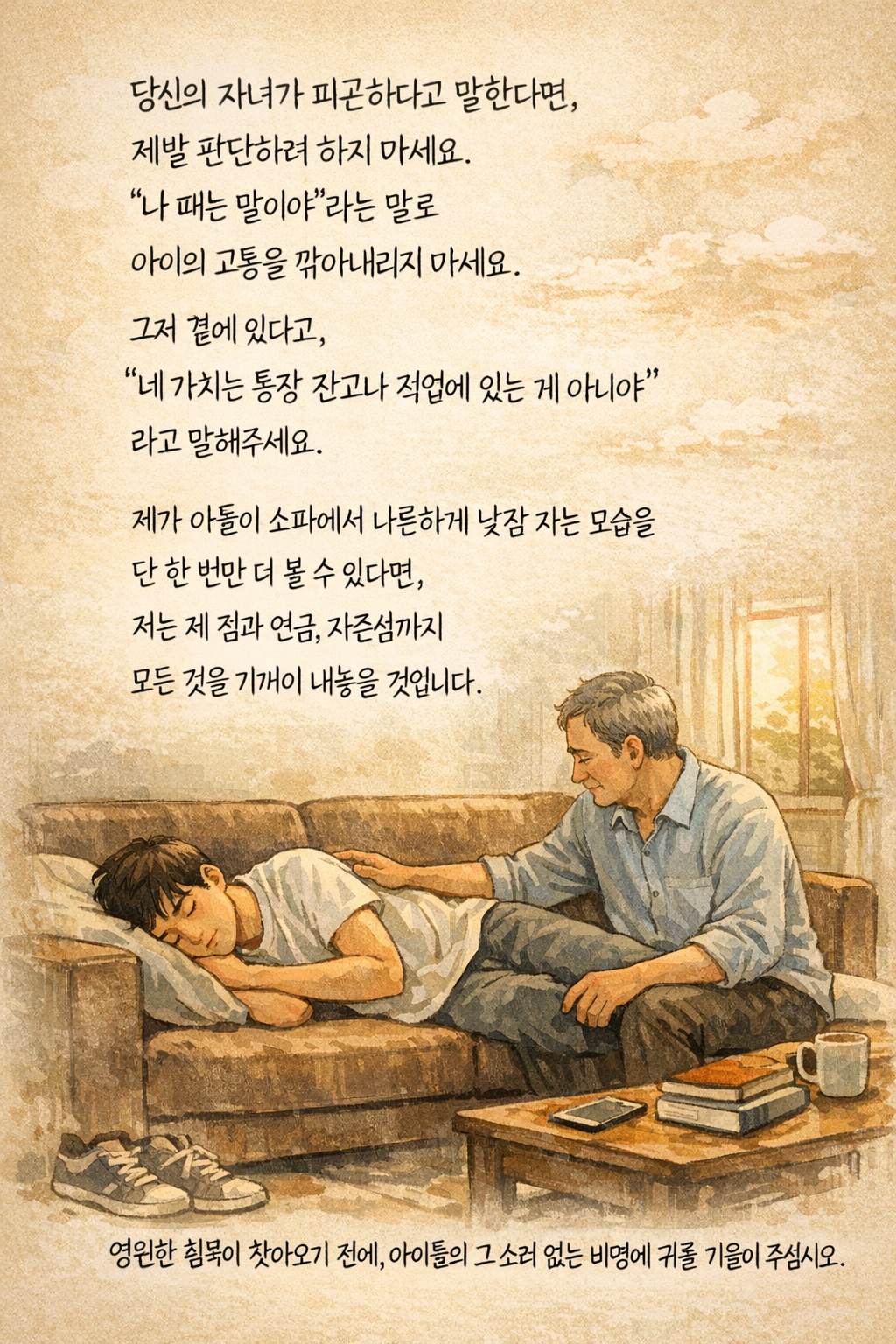

당신의 자녀가 피곤하다고 말한다면, 제발 판단하려 하지 마세요.

"나 때는 말이야"라는 말로 아이의 고통을 깎아내리지 마세요.

그저 곁에 있다고, 네 가치는 통장 잔고나 직업에 있는 게 아니라고 말해주세요.

제가 아들이 소파에서 나른하게 낮잠 자는 모습을 단 한 번만 더 볼 수 있다면, 저는 제 집과 연금, 자존심까지 모든 것을 기꺼이 내놓을 것입니다.

영원한 침묵이 찾아오기 전에, 아이들의 그 소리 없는 비명에 귀를 기울여 주십시오.

'Others > 생각의 흐름' 카테고리의 다른 글

| 내 아들들은 왜 나처럼 공부하지 못했을까? (0) | 2026.01.18 |

|---|---|

| 영화 황혼 (0) | 2026.01.10 |

| 인생 첫 '극장 영화 관람' 작품 - 두 아들 (1) | 2026.01.10 |

| 사무엘의 눈 내리는 뱅글 (0) | 2025.12.25 |

| 나도 동의하는, AI가 말하는 'AI를 바라보는 기독교적 해석' (0) | 2025.12.25 |

| 늦기 전에, 더 늙기 전에 (1) | 2025.10.27 |